|

最新更新日:2024/05/12 |

|

本日: 昨日:10 総数:156328 |

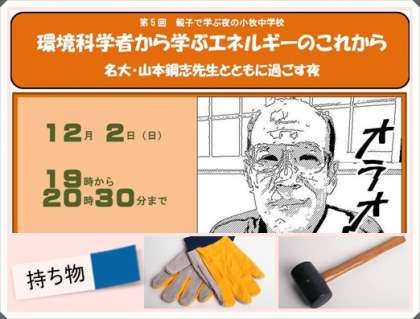

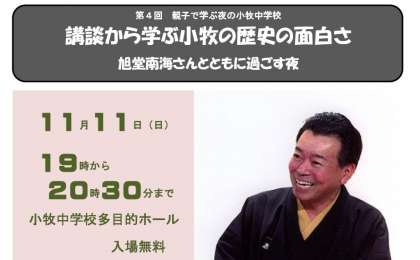

「第5回親子で学ぶ夜の小牧中学校」へのお誘い 8月から始まった、この「夜の小牧中」企画ですが、毎回、主催者の予想を超える多数の皆さんにご参加いただき、とても好評をいただいてきました。 ありがとうございました。 前回の「第4回夜の小牧中」での玉置校長先生からのサプライズニュースのとおり、今回の最終回まで全出席の方には、プレゼントがあるようです! 今回も、ぜひたくさんの皆さんのご参加をお待ちしております。 ● 日時&場所 環境科学者から学ぶエネルギーのこれから 〜名大・山本鋼志先生とともに過ごす夜〜 12/2(日)午後7時〜午後8時30分 第2理科室 実験に参加する方は「軍手」「金づち」を持参して下さい。 案内チラシは<a href="いよいよ、今週末の日曜日に、最終回となる「第5回親子で学ぶ夜の小牧中学校」が開催されます。 8月から始まった、この「夜の小牧中」企画ですが、毎回、主催者の予想を超える多数の皆さんにご参加いただき、とても好評をいただいてきました。 ありがとうございました。 前回の「第4回夜の小牧中」での玉置校長先生からのサプライズニュースのとおり、今回の最終回まで全出席の方には、プレゼントがあるようです! 今回も、ぜひたくさんの皆さんのご参加をお待ちしております。 ● 日時&場所 <font color="blue">環境科学者から学ぶエネルギーのこれから</font> 〜名大・山本鋼志先生とともに過ごす夜〜 12/2(日)午後7時〜午後8時30分 第2理科室 実験に参加する方は「軍手」「金づち」を持参して下さい。 案内チラシは<swa:ContentLink type="doc" item="10851">こちら</swa:ContentLink> ● 講座の内容 「放射線を理解しよう!見てみよう!」 1. 原子の作り 2. 原子の安定性 3. 不安定な元素から放出される放射線 4. 放射線を見てみよう(霧箱作成の実験あり) 今回は「実験あり」ということで、子どもたちはもちろんですが、大人の方にとっても、今までは違う楽しみ方ができそうですね。 いつものように、事前の参加申し込みがなくても、当日参加は大歓迎です。 ぜひお誘い合わせの上、ご参加下さい!お待ちしています。 ミニ版「ほろほろ通信」 11/25号 ********* 「アンパンマン食べちゃってもいいの?」 名古屋市中村区の女性からのお便りです。 この方は、頸椎椎間板ヘルニアの持病があり、2歳の娘さんを抱っこするのは10分が限界なのだそうです。 そのため、外出時にはベビーカーを使うそうですが、自分自身も30分と立っていられないそうです。 ある時電車に乗っていて、具合が悪くなり、座っている乗客に「席を譲っていただけませんか?」とお願いしたところ、この方が若いママさんだったので「なんで?」「やだ」と10人以上に断られたそうです。 帰りも座れず、そのうちにベビーカーの娘さんがぐずり出し、周りの人の迷惑そうな様子に、とても肩身の狭い思いをされたそうです。 そんな時、途中から乗車してきた男子高校生3人組が、娘さんをあやしてくれたのだそうです。 アンパンマンのラムネ菓子で機嫌を取りながら、「お兄ちゃんたちにも、どうぞして」と促すと、娘さんは「ハイ!」と一つ差し出しました。 受け取った高校生が、「これ、アンパンマンだけど食べちゃっていいの?」と聞くと、娘さんは慌てて取り返し、その様子を見ていた他の乗客も思わず微笑んだそうです。 とても辛い状況で、彼らの優しさに救われた、と女性は感謝しています。 ********** 先日、ネットで女性漫画家の飛行機での騒動が話題になりました。ご存知の方も多いと思います。 私たち中学生の保護者は、ほぼ全員の方が、子どもが小さかった時に、このような経験をされてきたことと思います。 少子化が問題になり、「子育てしやすい環境を!」「子育て世代に優しい社会を!」と声高に叫ばれるようになった昨今。 現在の、私たちのまわりの環境はどうでしょうか? 少しずつでも、変化してきているのでしょうか? このお話しを読んで思ったのは、席を譲らなかった乗客が悪いとか、小さな子供を連れて公共の場所へ行くのが悪いとか、そんな「どちらが悪い」ということではなく、それぞれの立場の方々が、もう少し「思いやり」を持てるといいな、ということです。 「小さな子供を連れて、たいへんそうだな」「困っているようだな」と、相手の気持ちを思いやる。 「子供が騒いで迷惑をかけてしまったな」「子供の泣き声が嫌いな人もいるかもしれない」と、相手の気持ちを思いやる。 そして、席を譲ってもらったり、子供をあやしてもらったり、他人にしてもらった小さな親切に、心から「ありがとう」という気持ちを持つ。 そのうれしい気持ちを「恩送り」していく。 そんなステキな世の中になるといいですね。 学校HPの更新頻度 〜保護者の視点から〜 (学校ホームページの更新頻度 11/24) 学校HPは、学校により管理方法が違うため、学校ごとに力の入れ方にも差があり、それが更新頻度にも反映してきます。 最近は、学校側も、HPによる情報発信の有効性はよくわかっているので、力を入れている学校が増えているように思います。 インターネットの普及に伴い、私たちは、情報の受け手としてだけではなく、気軽に情報発信する手段としてHPやブログを利用しています。 そうした経験から、学校もそうあるべき(気軽に、頻繁に、情報を更新する)と思っている人が多いですよね。 おそらく、学校も、できることなら、そうありたいと思っていることでしょう。 しかし、なかなか実現できないことの理由の一つに「HP作成用のソフトウェアの使いづらさ」があります。 気軽に情報を更新したいという気持ちがあっても、その手順がとても煩雑だったら、結局は「忙しいから…」「他にやることがあるから…」と後回しになり、ついにはやらなくなってしまいます。 小牧市内の小中学校が、頻繁にHPの更新ができるのは、簡単にHPを更新することができるシステムが導入されているからなのです。 このシステムの導入を始めたのは、我らが玉置校長先生なのです! ご自身がHPの更新作業をしていく中で、もっと便利に使えるシステムが必要だ!と思われて、積極的に導入に関わられたそうです。 そのおかげで、私たち小牧の保護者は、毎日、学校の様子を知ることができるのですね。 これは、とてもありがたいことなのです。 学校HPの記事にもありましたが、「読み手がホームページを育てる」というのは、その通りだなと感じています。 学校HPは、作り手の先生方が発信したい内容を発信していきますが、それが必ずしも読み手である保護者の求める情報ではないかもしれません。 せっかくの学校HPです。お互いの思いが伝わらないのはもったいないですよね。 そんなミスマッチを防ぐためにも、読み手である私たちが声を上げることが必要だと思います。 「こんな情報が知りたい」「他校ではこうみたいだけど、うちの学校はどうなの?」「地域でこんな催しがあるよ」等、小さな声でも構わないので、学校へ届けていただきたいなと思います。 全国いろいろな学校のHPを拝見していると、HPの画面上で、直接コメントが記入できるようになっているものもあります。 いずれ小牧中のHPも、皆さんからのご要望が多ければ、そういう形式になるかもしれませんね。 それまでは、HPにあるメールアドレスへメールするもよし、携帯アンケートで自由記述欄にコメントするもよし、もちろん学校へ電話するもよし、いろんな方法で皆さんの声をお聞かせくださいね。 11/17 第4回 総務委員会 お忙しい中、ご参加いただき、ありがとうございました。 ●議事内容 1. 経過報告と今後の予定 2. 書き損じハガキの集約について 3. 平成24年度PTA活動における旅費申請について 4. 平成25年度PTA役員選考について 5. 平成25年度PTA地区委員の選出について 6. 連絡・依頼事項(動員のお願い) ミニ版「ほろほろ通信」 11/18号 ********** 「おばあちゃんに見守られて」 名古屋市熱田区の女性からのお便りです。 この女性は神奈川県の出身。 幼いころ、母方の実家によく泊まりに行き、おばあちゃんに面倒を見てもらっていたそうです。 その大好きなおばあちゃんが、最近亡くなられました。 子育て真っ最中で、ご主人も仕事で帰りが遅く、家を離れられない。 女性の母親(おばあちゃんの娘ですね)は、「遠いから無理して来なくていいよ」と言ってくれたそうです。 迷った末に、この女性は次のような弔電を打ちました。 「おばあちゃん、私が生まれたときからたくさん世話してくれてありがとう。お泊りした楽しい思い出は一生忘れません」 告別式の翌日、母親から、入院中のおばあちゃんの様子を聞いたそうです。 「ベットの上で子どもの世話をしているみたいだったよ。おんぶしたりして」 「肩が凝って重いから、私に早く背中から下ろしてって言うのよ」 その時、女性は気が付きました。 おばあちゃんは、病院のベットで、孫の自分の世話をしていたのだということに。 その頃のおばあちゃんの年齢を考えると、おんぶすることは体力的につらかったに違いない・・・と思うと、胸が痛くなったそうです。 「思うようにいかないこともあるけど、おばあちゃんがしてくれたように、しっかり子育てしていきます。これからも心の中にいて見守っていてね」 と、この女性は言っています。 ********** 私たちは、周りの人々に支えられ、見守られて、大人になったのですね。 今、自分が子供を育てる段階になって、初めてわかることがたくさんあります。 「あの時の、親の気持ち」もそうですね。 「そうだったのか。あの時、親はこう思っていたんだ」と、改めて気づくことがありませんか? きっと、子供たちは、私たち親や大人にいろいろ言われることを「うっとうしいな〜」と思っていることでしょうね。あの時の私たちも、そう思っていましたから。 でも、いつか彼らが大人になった時に、今の私たちが気付いたように「そういうことか!」と思えるように、いろいろなことを伝えていきたいなと思います。 「第4回夜の小牧中」で大人の学び(3)『最終回』 講談から学ぶ小牧の歴史のおもしろさ 〜旭堂南海さんとともに過ごす夜〜 ●記憶すること 南海師匠が入門されたのは、24歳、もうすぐ25歳になる、という頃だったそうです。 その時、お師匠さまに言われた言葉は「人間の記憶力は24歳までだ。お前さんは、今24歳だが、もうすぐ25歳になるということは、もう手遅れかもしれんぞ」ということだったそうです。 実際に、修行する中で、南海師匠ご自身も、そのことは痛感されたそうです。 やはり「覚える」ことに、たいへんなご苦労をされたということでした。 私たち大人にも、思い当たることはありますよね。 今となっては、とっくに24歳は過ぎてしまい、若かったころに比べて、物を覚えるのがたいへんになったな〜と感じている方がほとんどだと思います。 逆に、小中学生だった頃に覚えたことは、今でも鮮明に覚えている、ということもありますね。 そのころ流行したアイドルの歌を、今でも歌詞も見ないで、振り付きでカラオケで熱唱している方、たくさんいらっしゃいます。 とはいえ、諦めてしまうにはまだ早いでしょう。 工夫しだいで、まだまだ「覚える」ことはできます。 南海師匠も、いろいろな工夫をしながら、新しいネタを覚えていらっしゃるそうです。 一番良い方法は「書いて覚える」ことだそうです。 目で見て、読んで耳で聞いて、手で書いて、身体をフル活用して、大人たちも新しいことを覚えていきましょう! 中学生の子供たちは、今、覚えることに一番適した時期ですね。 学業だけでなく、良いことも悪いことも(悪いことはほどほどに)、いっぱい経験して、どんどん吸収していってほしいなと思います。 旭堂南海師匠、豊かな学びの時間を、ありがとうございました。 「第4回夜の小牧中」で大人の学び(2) 講談から学ぶ小牧の歴史のおもしろさ 〜旭堂南海さんとともに過ごす夜〜 ●講談師はウソつき? 南海師匠は「講談師はウソつきですよ」ともおっしゃいました。 そもそも、講談師が語る物語自体が、フィクションでもあります。 歴史物語は、基本的な部分は史実に基づいていますが、細かい部分はドラマティックに演出されています。 聴衆は、堅苦しい史実の話を聞きたいわけではなく、登場人物の人間味あふれる姿が躍動する楽しいお話を聞きたいのです。 しかし、南海師匠は、歴史をとてもよく勉強されています。 本当のことをしっかり勉強された上で、物語をわかりやすく、面白く演出されているのです。 確かな知識に裏打ちされているからこそ、聴衆は引き込まれ、聞き惚れるのだな、と感じました。 中には、「そこは違うじゃないか!」ときっちり指摘できる聴衆もいるでしょう。 どこが間違いか?ということを見破ることも、講談の楽しみ方の一つのようです。 講談師は、そういった指摘が出ないように、細かいところまで気を使い、うまくだませるように考えて、芸を磨いていきます。 そうやって、講談師と聴衆が、講談を高め合ってきたのですね。 ●小牧山吉五郎のおはなし 小牧山吉五郎の伝説をご存知ですか? 昔々、小牧山には「吉五郎狐」という狐の大将がいて、近辺の狐の大親分だったそうです。 その小牧山吉五郎の、アクションあり、ロマンスありの、とても楽しいお話を聞かせていただきました。 小牧中学校のお膝元で、こんな楽しい伝説があったなんて、地元の誇りですね。 子供たちには、織田信長築城の小牧城や吉五郎狐がいた小牧山を、郷土の誇りとして、大切にしていってもらいたいなと思います。 「第4回夜の小牧中」で大人の学び(1) 講談から学ぶ小牧の歴史のおもしろさ 〜旭堂南海さんとともに過ごす夜〜 第4回目の夜の小牧中は、講談でした。 「講談って、なに?」というお話を、PTAの部屋でも記事にしました。 (「第4回親子で学ぶ夜の小牧中学校」へのお誘い 11/7) 今回の「夜の小牧中」でも、たくさんのことを学びました。 「大人の学び」を簡単にまとめてみましたので、ぜひご覧下さい。 ●「落語」と「講談」の違い 実際に、講談を聞いてみて、「落語」と「講談」の違いに、なるほどな〜と思いました。 ・「落語」は「演じる芸」 ・「講談」は「語る芸」 どちらも、演者がお上手であれば、そのお話の情景が目に浮かんできます。 情景を思い浮かべながら、どんどんそのお話に引き込まれていくのです。 南海師匠は、「講談は説明が必要です」とおっしゃいました。 そのとおり、物語の時代背景、登場人物の名前や身なり、背格好などを、詳しく説明して下さいました。 おかげで、その人物がすぐ隣にいるような感じで、くっきりと想像できます。 「説明」をするので、落語のように大きなアクションがないかといえば、そうではなく、扇子で机をバンバン叩いて、歌を歌うように、とてもリズミカルに、テンポよくお話され、身振り手振りも使われます。 落語との一番の違いは、この「説明する」ということのようです。 聴衆は、すばらしいナレーションを聞きながら、まるで物語を読んでいるかのような感覚になります。 「本のない読み聞かせ」のようなものでしょうか。 どんどん引き込まれ、続きがとても気になります。 昔々は、そうやって引き込まれる聴衆を前に、「今日はここまで〜」と話を打ち切っていたそうです。 「第1話はこれで終わり。第2話は、また明日」という具合に、お客さんを引きつけていたのですね。 「続きを聞きたい人は、追加料金をちょうだい」というスタイルもあったそうです。 追加料金を支払った人だけ集めて、他の人には聞こえないように講談をすることもあったのだそうです。 こういうスタイルでやれるのは、講談が「物語を語る芸」だからですね。 歴史物というのは、長い長い物語が多いですから、一度に全部を話すのは難しいですが、逆にそれをうまく使って、何度もお客さんが来てくれるように考えたのですね。 落語には「オチ」があって、最後のオチまで聞いて、初めて「おもしろい!」となるわけで、講談のように途中でやめる、ということはできません。 それも、落語と講談の違いと言えます。 ミニ版「ほろほろ通信」 11/11号 ********** 「手元に戻った薬袋」 名古屋市中村区の女性からのお便りです。 70代の父親が、自転車で病院に出かけた時のこと。 診察を終えて帰ろうとすると、外は土砂降り。 仕方なく、自転車を置いて、バスで帰宅したそうです。 帰ってきてビックリ。 先ほど、病院隣の薬局でもらった薬袋がない・・・どうやら途中で落としてしまったらしい。 慌てて、再び病院へ行き、もう一度処方箋を書いてもらおうとお願いしたら、保険がかからないので全額自己負担になってしまう、と言われてしまい、その額なんと6万円。 看護師さんが、まわりを探してくれたが見つからず、がっくりと落胆していたら、薬局から電話が入ったそうです。 薬袋を拾ってくれた人が、区役所へ届けてくれた、という連絡で、ホッと胸をなで下ろしていたところ、それだけでなく、薬局の人が区役所へ取りにいってくれて、それを病院へ届けてくれるとのこと。 父親は涙を流して感激したそうです。 「区役所へ届けてくれた人はどなたかわからないが、ぜひお目にかかってお礼が言いたい」という気持ちで、投稿したそうです。 ********** 大切なものは、落とさないように注意することが大切ですが、誰しも不注意ということがあります。 もし落し物を見つけたら、持ち主がわかるようなものであれば、できるだけ近くの公共施設などに届けるようにしたいものですね。 落としてしまった人が、さぞかし困っているだろうな・・・もし自分だったら・・・という想像力を働かせられる人になりたいですね。 新しいことが始まりました 〜第4回夜の小牧中〜 午後から降り出した冷たい雨が、どんどん激しくなる中でしたが、今回も、50名ほどの参加者の皆さんが集まって下さいました。 初回の落語の時のように、今回も「高座」の設営が必要でしたが、学校の校務支援システムでお世話になっている(株)EDUCOMの皆さんにご協力いただき、立派な高座を準備することができました。 お忙しい中、運搬と設営にご協力いただいただけでなく、昨晩の講談にも足を運んでいただき、心からお礼を申し上げたいと思います。 本当にありがとうございました。 そして、今回は、玉置校長先生から、サプライズな発表がありました。 熱心に毎回ご参加いただいた皆さんに感謝の気持ちを込めて、12/2(日)の第5回まで全出席された方々には、「すばらしいプレゼント」を用意していただけるとのことです! もう全出席はムリ・・・という皆さんも、がっかりしないで、ぜひ次回の「夜の小牧中」にご参加下さいね。 さて、今回の「夜の小牧中」の講座の「講談」のお話しです。 参加者のほぼ全員が、「初体験」でした。 初めに、校長先生より「講談とはどのようなものか」という簡単な紹介があり、「一生のうちに一度は聞かなければ損をしますよ!」というフリに、ハードルが上がり、さてさてどんなものなのか〜と興味津津の視線を浴びながら、講師の旭堂南海師匠が登場されました。 高座に上がられ、お話しが始まると、あっという間に「南海ワールド」になり、場内大爆笑!の連発でした。 ●山内一豊とその妻千代のお話し ●旭堂南海師匠と玉置校長先生の爆笑漫才・・・ではなく、インタビュー ●小牧山吉五郎の伝説のお話し このようなプログラムで、あっという間の90分でした。 「落語」と「講談」の違いや、南海師匠が講談師になったきっかけ、子どもたちに向けた「マル秘暗記法」などなど、とても興味深いインタビューもあり、楽しい時間を過ごすことができました。 インタビュー記事は、校長先生より、後日アップされる予定です。 お楽しみに! 講談の感想は、PTAの部屋で、後日記事にしたいと思います。 今回も、教頭先生始め、教務主任の岩田先生、PTA役員、地域コーディネーターの皆さんには、たいへんお世話になりました。 そして、悪天候にもかかわらず、足を運んでいただいた参加者の皆さん。 企画して下さった玉置校長先生、大阪からお越しいただいた旭堂南海師匠。 皆さん、本当にありがとうございました。 文化祭の携帯アンケート 〜保護者の視点で〜(7) (夜間展示参観) 必要 78名 88% 不必要 11名 12名 初企画の夜間展示参観については、次のような意見をいただいています。 ○ 今回、夜間の参観は大変有り難く、良かったです。校長先生、諸先生方、役員のお母さん方、ありがとうございました。 ○ 夜の見学については、もう少し早い時間(30分〜1時間前)から開始してもらえると、ありがたいと思いました。 ○ 夜間の学校開放はとても良かったと思います。今後も続けていただきたいです。 ○ 夜の見学時間帯の配慮に感謝します。ただ役員さんなど負担のかかる方も出ると思うので、続けるかどうかは検討がいるのでは? ********** PTA役員の負担をご心配いただいたご意見に感謝しています。 実は、今回の「夜間の学校開放」を実施するにあたり、学校側からは「お母さん方は忙しい時間だろうから、無理しなくていいですよ。学校の職員だけでも、なんとか対応することはできると思いますから」とおっしゃっていただいていました。 初めての企画ということで、どれくらいの来場者があるかも予想ができなかったため、PTAとしても、どの程度のお手伝いが必要かということが読めなかったのですが、「無理せず、できる範囲でご協力いただけませんか?」との呼び掛けに、10名ほどの役員さんが集まって下さいました。 PTA役員は、会場を巡回しながらの校内見回りという形で、お手伝いをさせていただきました。 参加してみて、役員さんからは「負担に感じるということはなく、むしろゆっくり会場を見る時間が持ててよかった」という意見が出ていました。 今回の「夜間の学校開放」は、とても好評だったので、皆さんからいただいたご意見を参考にしながら、来年以降も続けていけるといいなと思っています。 改めて、ご意見をお寄せいただいた皆さま、お手伝いいただいたPTA役員の皆さま、「夜間の学校開放」を実現して下さった学校に、心からお礼を申し上げます。 ありがとうございました。 文化祭の携帯アンケート 〜保護者の視点で〜(6)

【問7】学校HPの記事はこちら

(保護者参観態度) とてもよかった 9名 10% よかった 67名 67% あまりよくなかった 22名 22% よくなかった 1名 1% 保護者の参観態度については、いくつか同様な意見がありましたので、代表的なご意見を紹介します。 ○ 他学年の合唱に真剣に耳を傾ける生徒の皆さんに対し、我が子の出番、もしくは知り合いのお子さんの出番以外の発表中、私語を絶やさない父兄が気になりました。しかしそれに対し静粛を促す視線は注いでも、直にお静かにとは言い出せず、反省の思いで一杯です。 ********** とても残念なことですが、文化祭だけでなく、授業参観でも、同様の意見は、多くの保護者の皆さんからお聞きします。 久しぶりに会った友人や知人とのおしゃべりに花が咲いてしまうのは、楽しい気持ちはよくわかりますし、仕方のないことかもしれません。 しかし、公共の場でのマナーについて、子どもたちに教えていかなくてはならない大人の立場として、自分たちがマナー違反をしていては、子どもたちに示しがつきません。 子どもたちは、そんな保護者の姿を見て、「偉そうなことを言っていたって、自分たちも守れてないじゃん」と思うでしょう。 「子は親の背を見て育つ」のです。 その自覚を、私たちは保護者は、しっかりと持たなければなりませんね。 子どもにガミガミ言う前に、まずは私たち保護者が「ABCDの原則」を思い出して、「当たり前のことがちゃんとできる大人」になりたいですね。 ※写真は、PTA作品展の出品作品です。    文化祭の携帯アンケート 〜保護者の視点で〜(5)

【問6】学校HPの記事はこちら

(PTA・職員作品) PTA・職員作品を募集し、展示をしました。この取り組みはいかがだったでしょうか? とてもよかった 25名 34% よかった 43名 59% あまりよくなかった 4名 6% よくなかった 1名 1% 例年、文化祭は、PTAクラブの作品を発表する貴重な機会となっています。 他にも、社会見学で製作した作品も展示され、華やかな展示室となります。 先生方の力作の展示も、とても目を引きます。 「あの先生、こんな特技があったのか」と驚いたり感心したりで、とても楽しい見学ができますね。 文化祭のPTA作品展は、どなたでも出品できます。 腕に覚えのある方は、ぜひ来年の文化祭で出品して下さいね。    文化祭の携帯アンケート 〜保護者の視点で〜(4)   (吹奏楽部・演劇部発表) 限られた時間の中で舞台発表に向け一生懸命練習してきた吹奏楽部・演劇部の生徒たちのがんばりは伝わったでしょうか? 1 よく伝わった 39人 60.9% 2 伝わった 22人 34.4% 3 あまり伝わらなかった 3人 4.2% 4 伝わらなかった 0人 0% 2日間にわたる文化祭なので、全部を鑑賞するのは、保護者にとっては少々難しい面があります。 そういった事情もあり、この2問の質問は、回答数が若干少なくなっているようです。 吹奏楽部や演劇部の皆さんは、文化祭に向けて、一生懸命練習に取り組んできたことは、学校HPからもよく伝わってきますね。 すばらしい発表になったことは、それまでの努力の成果だと思います。 ********** 【問5】学校HPの記事はこちら (作品展示) 限られた時間の中でアイディアを練り、工夫を凝らし作品を仕上げた10組・11組、家庭科部、科学部、美術部の生徒のがんばりは伝わったでしょうか? 1 よく伝わった 37人 47.4% 2 伝わった 39人 50.9% 3 あまり伝わらなかった 2人 2.6% 4 伝わらなかった 0人 0% 家庭科部、科学部、美術部の皆さんは、文化祭が最大の発表の場になります。 それぞれが工夫を凝らした、すばらしい展示になっていましたね。 10組、11組の皆さんの作品も、努力のあとが見られ、すばらしい出来栄えになっていたと思います。 皆さんに見ていただくことで、これからの活動のモチベーションアップにつなげていってもらえるといいですね。 ※写真は、学校HPに掲載されていたものです。 文化祭の携帯アンケート 〜保護者の視点で〜(3) (生徒の参観態度) 生徒の参加・観覧態度はいかがだったでしょうか? 1 とてもよかった 48人 50.5% 2 よかった 43人 45.3% 3 あまりよくなかった 2人 2.1% 4 よくなかった 0人 0% 主に、コーラス大会の時の生徒の様子になると思いますが、長時間になったにもかかわらず、他のクラスの合唱を真剣に聞いている様子がよくわかりました。 体育大会の時もそうでしたが、自分たちの出番以外も、真剣に応援したり、鑑賞できるということは、牧中生のすばらしいところだと思います。 「全員で創り上げる」という意識を、先生方が熱心に指導していただいた成果でしょう。 見ていて清々しい気分になりました。 文化祭の携帯アンケート 〜保護者の視点で〜(2) (美術競技会・書写競技会) 全校生徒が普段の美術・国語〈書写〉の授業で学んだことを活かして取り組んだ書写競技会の作品・美術競技会の作品から生徒の一生懸命さは伝わったでしょうか? 1 よく伝わった 43人 45.3% 2 伝わった 45人 47.7% 3 あまり伝わらなかった 4人 4.2% 4 伝わらなかった 0人 0% 書写競技会と美術競技会の作品展示は、圧巻でした。 我が子の作品だけでなく、他の生徒の作品も鑑賞することで、それぞれの工夫や一生懸命さが、よく伝わってきましたね。 美術競技会の作品展示は、生徒も一緒になって、レイアウトを見やすく工夫した、というお話しを先生から伺いました。 今年度は、初めての企画で「夜間の学校開放」を実施していただいたおかげで、ふだんは見に来ることができない保護者の方もたくさん来場していただきました。 ご来場の保護者の方々からは、感謝の声をたくさんいただきました。 学校のご配慮と、お手伝いをしていただいたPTA役員の皆さんのおかげです。 本当にありがとうございました。 他の生徒の作品を、ただ鑑賞するだけでなく、自分と違う工夫や表現に気付いたり、とくに1,2年生には、他の学年の作品を見て、次年度以降の自分の作品の参考にしてもらえたらいいな、という保護者の声もありました。 そうやって、学びを深めていけるように、ご家庭でも声をかけていけるといいですね。 文化祭の携帯アンケート 〜保護者の視点で〜(1)  その後で、第3回目の携帯アンケートが実施されましたが、今回も多くの保護者の方々にご協力いただき、ありがとうございました。 学校HPでも、その結果が続々とアップされています。 それぞれの質問項目について、保護者の視点で、振り返ってみたいと思います。 【問1】学校HPの記事はこちら 合唱を通して、学級の仲間を大切にする心、他の生徒の頑張りをしっかり受け止める気持ちを育て、学級が一体となって合唱ができる喜びを感じさせたいと考え、学級で、音楽科の授業で指導してきました。一人ひとりの表情・歌う姿勢から、指導の成果は感じられたでしょうか。 1 確かに感じた 53人 55.8% 2 感じた 36人 36.7% 3 あまり感じなかった 4人 4% 4 感じなかった 0人 0% 参観して下さった多くの保護者の方は、ご自分のお子さんの学年の合唱をご覧になられたことと思います。 日頃から、合唱練習の様子をお子さんからお聞きになっていると、「大丈夫だろうか・・・」と心配になってしまいませんでしたか? 1週間前のリハーサルの時点では、どのクラスも、まだまだ合唱になっていない状態だったようですね。 そこから本番までの短い期間で、担任の先生や音楽の先生からの熱い指導を受けて、子供たちに自覚が芽生え、クラス全体がまとまっていったことが、コーラス大会当日の合唱を見ていて伝わってきました。 入賞したクラスはもちろん、それ以外のクラスでも、子供たちはそれぞれに達成感のある表情をしていたのが、とても印象的でした。 そんな保護者の感動が、「成果を感じた」という評価につながっているのでしょうね。 ※写真は、学校HPで掲載されていたものです。 「第4回親子で学ぶ夜の小牧中学校」へのお誘い 案内チラシは<a href="前回の「第3回夜の小牧中」の感動も冷めやらぬ中、今週末には、早くも「第4回夜の小牧中」が開催されます。 案内チラシは<swa:ContentLink type="doc" item="10758">こちら</swa:ContentLink> ● 日時&場所 講談から学ぶ小牧の歴史のおもしろさ 〜旭堂南海さんとともに過ごす夜〜 11/11(日)午後7時〜午後8時30分 多目的ホール ● 講談って、なに? 調べてみると、「講談」も「落語」と同じように、日本に古くからある伝統芸能の一つだということがわかりました。 「落語」は、落語家さんが物語の登場人物になりきって「演じる」芸だそうです。 これに対し「講談」は、講談師さんは物語を「語る」、語り部の芸なのだそうです。 講談の内容は、「歴史物」と呼ばれる、有名な事件などの歴史物語が多いそうで、「講談を聞いていれば、誰でも歴史に詳しくなって、歴史好きになること間違いなし!」というのは、玉置校長先生から聞いたお話です。 今回の講談では、「小牧の歴史」について語っていただけるので、現役の子供たちだけでなく、勉強からすっかり離れてしまっている大人たちも、楽しく小牧の歴史を知ることが出来ると思います。 ● 伝統芸能の二枚看板 もともと「落語」と「講談」は、日本の伝統的な大衆芸能の二枚看板でした。 近年は、落語の方がよく知られるようになり、講談はご存じない方が多いようですが、この「二枚看板」が、小牧で、それも中学校で聞けてしまう! すごいことですね。参加しなくちゃ、もったいないですよ。 8月の「第1回夜の小牧中」に参加された方はもちろん、参加できなかったという方々も、今回の「第4回夜の小牧中」に、ぜひ足をお運びください。 ミニ版 「ほろほろ通信」 (もうすぐです!「第3回親子で学ぶ夜の小牧中学校」(1) 10/21) その活動の中で、中日新聞に「ほろほろ通信」というコラムを連載されている、というお話も記事にしましたので、ご覧いただいていると思います。 (「第3回夜の小牧中」で大人の学び(4)『最終回』 11/2) 志賀内さんから「ぜひ多くの皆さんに投稿していただけるように、PTAの部屋でも呼びかけて下さい!」というお話がありました。 そこで、「ほろほろ通信」のよさを皆さんに知っていただき、気軽に投稿していただけるように、ミニ版としてご紹介することにしました。 ********** 10/28の「ほろほろ通信」より 春日井市にお住まいの、70代の女性の投稿です。 ご主人が入院されている病院へ、週2〜3度お見舞いに通われているそうです。 バス、電車、バスと乗り継いで行かなければならず、道中で道に迷うことも時々あるとのこと。 そんな時、たまたま道を尋ねた人に、親切にしてもらうことも多いそうです。 わざわざ途中まで車で送ってくれることもあるそうで、他にも、電車やバスでも幾度となく席を譲ってもらうそうです。 この女性は、「親切にしてくださった皆さんに、ありがとうございました、とお礼が言いたい」から投稿したのだそうです。 また、「震災後、声をかけてくれる人が増えたような気がする」ともおっしゃっています。 ********** 投稿された記事が、女性に親切にしてくれた人々へ、この方の感謝の気持ちを運んでくれるといいですね。 昨年の大震災をきっかけに、皆さんの心に「小さな親切」の芽が出たのでしょう。 そのまま放っておけば、枯れてしまうかもしれません。 お水をあげて、肥料をあげて、日光を浴びさせて、みんなでしっかり育てていきたいですね。 「第3回夜の小牧中」で大人の学び(4)『最終回』 大人の学び 第4回(最終回) 幸せな人生を送るための3つの方法 〜プチ紳士・プチ淑女を探せ!運動〜 志賀内泰弘さんとともに過ごす夜 ●続ける 時間の流れを考えてみます。 「今」という時間は、「たった今」だけで、「今」になっているわけではありません。 「昔」という時間を積み重ねて「今」になっているのです。 今「幸せだな」と感じられるのは、「今現在」だけが影響しているわけではなくて、昔からの「ギブアンドギブ」「誠実・正直」を実行してきたことが、今の幸せにつながっているのだそうです。 「未来」に目を向けてみましょう。 「今」という時間は、どんどん流れて「昔」になっていきます。 その「昔」を積み重ねて「今」、「今」を積み重ねて「未来」へと続いていくのです。 もうおわかりですね! 「幸せな未来」のためには、「今」このときに、「ギブアンドギブ」「誠実・正直」を実行することですね。 「幸せになるための3つの方法」の3番目は「続ける」 これは、1つ目(ギブアンドギブ)と2つ目(誠実・正直)を合わせて、続けていくということなのです。 志賀内さんが教えて下さった3つの方法は、どれも難しいことではなくて、誰にでもできることばかりです。 ただし、最初に書きましたが、ちょっと意識をしないと、すぐに忘れてしまいます。 でも、ご安心を! 忘れないように、時々意識を高めるためのよい方法があります。 中日新聞で、毎週日曜に連載されている「ほろほろ通信」です。 読者の皆さんから投稿された「ほろほろするエピソード」を、志賀内さんが紹介して下さっています。 「ほろほろ通信」を通じて、志賀内さんと感動のキャッチボールをしてみませんか? 皆さんの中の「ちょっとイイ話」を投稿していただけば、それで読者の皆さんに「感動のおすそ分け」をすることができます。 投稿先 〒460-8511 中日新聞社会部 「ほろほろ通信」係 ファックス 052-201-4331 Eメール horohoro@chunichi.co.jp 住所、氏名、年齢、職業、電話番号を明記して下さいね。 物語のあらすじだけでも良いそうですよ。 ぜひ、気軽に投稿してみて下さいね。 |

小牧市立小牧中学校

〒485-0046 小牧市堀の内四丁目30番地 TEL:0568−77−6321 FAX:0568−75−8295 |

|||||