|

最新更新日:2024/06/08 |

|

本日: 昨日:12 総数:156422 |

文化祭の携帯アンケート 〜保護者の視点で〜(6)

【問7】学校HPの記事はこちら

(保護者参観態度) とてもよかった 9名 10% よかった 67名 67% あまりよくなかった 22名 22% よくなかった 1名 1% 保護者の参観態度については、いくつか同様な意見がありましたので、代表的なご意見を紹介します。 ○ 他学年の合唱に真剣に耳を傾ける生徒の皆さんに対し、我が子の出番、もしくは知り合いのお子さんの出番以外の発表中、私語を絶やさない父兄が気になりました。しかしそれに対し静粛を促す視線は注いでも、直にお静かにとは言い出せず、反省の思いで一杯です。 ********** とても残念なことですが、文化祭だけでなく、授業参観でも、同様の意見は、多くの保護者の皆さんからお聞きします。 久しぶりに会った友人や知人とのおしゃべりに花が咲いてしまうのは、楽しい気持ちはよくわかりますし、仕方のないことかもしれません。 しかし、公共の場でのマナーについて、子どもたちに教えていかなくてはならない大人の立場として、自分たちがマナー違反をしていては、子どもたちに示しがつきません。 子どもたちは、そんな保護者の姿を見て、「偉そうなことを言っていたって、自分たちも守れてないじゃん」と思うでしょう。 「子は親の背を見て育つ」のです。 その自覚を、私たちは保護者は、しっかりと持たなければなりませんね。 子どもにガミガミ言う前に、まずは私たち保護者が「ABCDの原則」を思い出して、「当たり前のことがちゃんとできる大人」になりたいですね。 ※写真は、PTA作品展の出品作品です。    文化祭の携帯アンケート 〜保護者の視点で〜(5)

【問6】学校HPの記事はこちら

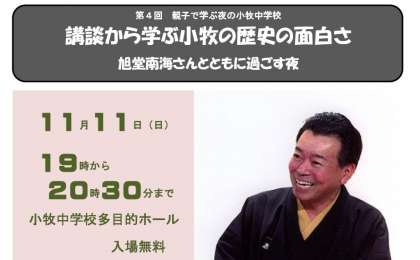

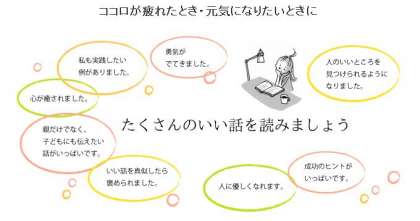

(PTA・職員作品) PTA・職員作品を募集し、展示をしました。この取り組みはいかがだったでしょうか? とてもよかった 25名 34% よかった 43名 59% あまりよくなかった 4名 6% よくなかった 1名 1% 例年、文化祭は、PTAクラブの作品を発表する貴重な機会となっています。 他にも、社会見学で製作した作品も展示され、華やかな展示室となります。 先生方の力作の展示も、とても目を引きます。 「あの先生、こんな特技があったのか」と驚いたり感心したりで、とても楽しい見学ができますね。 文化祭のPTA作品展は、どなたでも出品できます。 腕に覚えのある方は、ぜひ来年の文化祭で出品して下さいね。    文化祭の携帯アンケート 〜保護者の視点で〜(4)   (吹奏楽部・演劇部発表) 限られた時間の中で舞台発表に向け一生懸命練習してきた吹奏楽部・演劇部の生徒たちのがんばりは伝わったでしょうか? 1 よく伝わった 39人 60.9% 2 伝わった 22人 34.4% 3 あまり伝わらなかった 3人 4.2% 4 伝わらなかった 0人 0% 2日間にわたる文化祭なので、全部を鑑賞するのは、保護者にとっては少々難しい面があります。 そういった事情もあり、この2問の質問は、回答数が若干少なくなっているようです。 吹奏楽部や演劇部の皆さんは、文化祭に向けて、一生懸命練習に取り組んできたことは、学校HPからもよく伝わってきますね。 すばらしい発表になったことは、それまでの努力の成果だと思います。 ********** 【問5】学校HPの記事はこちら (作品展示) 限られた時間の中でアイディアを練り、工夫を凝らし作品を仕上げた10組・11組、家庭科部、科学部、美術部の生徒のがんばりは伝わったでしょうか? 1 よく伝わった 37人 47.4% 2 伝わった 39人 50.9% 3 あまり伝わらなかった 2人 2.6% 4 伝わらなかった 0人 0% 家庭科部、科学部、美術部の皆さんは、文化祭が最大の発表の場になります。 それぞれが工夫を凝らした、すばらしい展示になっていましたね。 10組、11組の皆さんの作品も、努力のあとが見られ、すばらしい出来栄えになっていたと思います。 皆さんに見ていただくことで、これからの活動のモチベーションアップにつなげていってもらえるといいですね。 ※写真は、学校HPに掲載されていたものです。 文化祭の携帯アンケート 〜保護者の視点で〜(3) (生徒の参観態度) 生徒の参加・観覧態度はいかがだったでしょうか? 1 とてもよかった 48人 50.5% 2 よかった 43人 45.3% 3 あまりよくなかった 2人 2.1% 4 よくなかった 0人 0% 主に、コーラス大会の時の生徒の様子になると思いますが、長時間になったにもかかわらず、他のクラスの合唱を真剣に聞いている様子がよくわかりました。 体育大会の時もそうでしたが、自分たちの出番以外も、真剣に応援したり、鑑賞できるということは、牧中生のすばらしいところだと思います。 「全員で創り上げる」という意識を、先生方が熱心に指導していただいた成果でしょう。 見ていて清々しい気分になりました。 文化祭の携帯アンケート 〜保護者の視点で〜(2) (美術競技会・書写競技会) 全校生徒が普段の美術・国語〈書写〉の授業で学んだことを活かして取り組んだ書写競技会の作品・美術競技会の作品から生徒の一生懸命さは伝わったでしょうか? 1 よく伝わった 43人 45.3% 2 伝わった 45人 47.7% 3 あまり伝わらなかった 4人 4.2% 4 伝わらなかった 0人 0% 書写競技会と美術競技会の作品展示は、圧巻でした。 我が子の作品だけでなく、他の生徒の作品も鑑賞することで、それぞれの工夫や一生懸命さが、よく伝わってきましたね。 美術競技会の作品展示は、生徒も一緒になって、レイアウトを見やすく工夫した、というお話しを先生から伺いました。 今年度は、初めての企画で「夜間の学校開放」を実施していただいたおかげで、ふだんは見に来ることができない保護者の方もたくさん来場していただきました。 ご来場の保護者の方々からは、感謝の声をたくさんいただきました。 学校のご配慮と、お手伝いをしていただいたPTA役員の皆さんのおかげです。 本当にありがとうございました。 他の生徒の作品を、ただ鑑賞するだけでなく、自分と違う工夫や表現に気付いたり、とくに1,2年生には、他の学年の作品を見て、次年度以降の自分の作品の参考にしてもらえたらいいな、という保護者の声もありました。 そうやって、学びを深めていけるように、ご家庭でも声をかけていけるといいですね。 文化祭の携帯アンケート 〜保護者の視点で〜(1)  その後で、第3回目の携帯アンケートが実施されましたが、今回も多くの保護者の方々にご協力いただき、ありがとうございました。 学校HPでも、その結果が続々とアップされています。 それぞれの質問項目について、保護者の視点で、振り返ってみたいと思います。 【問1】学校HPの記事はこちら 合唱を通して、学級の仲間を大切にする心、他の生徒の頑張りをしっかり受け止める気持ちを育て、学級が一体となって合唱ができる喜びを感じさせたいと考え、学級で、音楽科の授業で指導してきました。一人ひとりの表情・歌う姿勢から、指導の成果は感じられたでしょうか。 1 確かに感じた 53人 55.8% 2 感じた 36人 36.7% 3 あまり感じなかった 4人 4% 4 感じなかった 0人 0% 参観して下さった多くの保護者の方は、ご自分のお子さんの学年の合唱をご覧になられたことと思います。 日頃から、合唱練習の様子をお子さんからお聞きになっていると、「大丈夫だろうか・・・」と心配になってしまいませんでしたか? 1週間前のリハーサルの時点では、どのクラスも、まだまだ合唱になっていない状態だったようですね。 そこから本番までの短い期間で、担任の先生や音楽の先生からの熱い指導を受けて、子供たちに自覚が芽生え、クラス全体がまとまっていったことが、コーラス大会当日の合唱を見ていて伝わってきました。 入賞したクラスはもちろん、それ以外のクラスでも、子供たちはそれぞれに達成感のある表情をしていたのが、とても印象的でした。 そんな保護者の感動が、「成果を感じた」という評価につながっているのでしょうね。 ※写真は、学校HPで掲載されていたものです。 「第4回親子で学ぶ夜の小牧中学校」へのお誘い 案内チラシは<a href="前回の「第3回夜の小牧中」の感動も冷めやらぬ中、今週末には、早くも「第4回夜の小牧中」が開催されます。 案内チラシは<swa:ContentLink type="doc" item="10758">こちら</swa:ContentLink> ● 日時&場所 講談から学ぶ小牧の歴史のおもしろさ 〜旭堂南海さんとともに過ごす夜〜 11/11(日)午後7時〜午後8時30分 多目的ホール ● 講談って、なに? 調べてみると、「講談」も「落語」と同じように、日本に古くからある伝統芸能の一つだということがわかりました。 「落語」は、落語家さんが物語の登場人物になりきって「演じる」芸だそうです。 これに対し「講談」は、講談師さんは物語を「語る」、語り部の芸なのだそうです。 講談の内容は、「歴史物」と呼ばれる、有名な事件などの歴史物語が多いそうで、「講談を聞いていれば、誰でも歴史に詳しくなって、歴史好きになること間違いなし!」というのは、玉置校長先生から聞いたお話です。 今回の講談では、「小牧の歴史」について語っていただけるので、現役の子供たちだけでなく、勉強からすっかり離れてしまっている大人たちも、楽しく小牧の歴史を知ることが出来ると思います。 ● 伝統芸能の二枚看板 もともと「落語」と「講談」は、日本の伝統的な大衆芸能の二枚看板でした。 近年は、落語の方がよく知られるようになり、講談はご存じない方が多いようですが、この「二枚看板」が、小牧で、それも中学校で聞けてしまう! すごいことですね。参加しなくちゃ、もったいないですよ。 8月の「第1回夜の小牧中」に参加された方はもちろん、参加できなかったという方々も、今回の「第4回夜の小牧中」に、ぜひ足をお運びください。 ミニ版 「ほろほろ通信」 (もうすぐです!「第3回親子で学ぶ夜の小牧中学校」(1) 10/21) その活動の中で、中日新聞に「ほろほろ通信」というコラムを連載されている、というお話も記事にしましたので、ご覧いただいていると思います。 (「第3回夜の小牧中」で大人の学び(4)『最終回』 11/2) 志賀内さんから「ぜひ多くの皆さんに投稿していただけるように、PTAの部屋でも呼びかけて下さい!」というお話がありました。 そこで、「ほろほろ通信」のよさを皆さんに知っていただき、気軽に投稿していただけるように、ミニ版としてご紹介することにしました。 ********** 10/28の「ほろほろ通信」より 春日井市にお住まいの、70代の女性の投稿です。 ご主人が入院されている病院へ、週2〜3度お見舞いに通われているそうです。 バス、電車、バスと乗り継いで行かなければならず、道中で道に迷うことも時々あるとのこと。 そんな時、たまたま道を尋ねた人に、親切にしてもらうことも多いそうです。 わざわざ途中まで車で送ってくれることもあるそうで、他にも、電車やバスでも幾度となく席を譲ってもらうそうです。 この女性は、「親切にしてくださった皆さんに、ありがとうございました、とお礼が言いたい」から投稿したのだそうです。 また、「震災後、声をかけてくれる人が増えたような気がする」ともおっしゃっています。 ********** 投稿された記事が、女性に親切にしてくれた人々へ、この方の感謝の気持ちを運んでくれるといいですね。 昨年の大震災をきっかけに、皆さんの心に「小さな親切」の芽が出たのでしょう。 そのまま放っておけば、枯れてしまうかもしれません。 お水をあげて、肥料をあげて、日光を浴びさせて、みんなでしっかり育てていきたいですね。 「第3回夜の小牧中」で大人の学び(4)『最終回』 大人の学び 第4回(最終回) 幸せな人生を送るための3つの方法 〜プチ紳士・プチ淑女を探せ!運動〜 志賀内泰弘さんとともに過ごす夜 ●続ける 時間の流れを考えてみます。 「今」という時間は、「たった今」だけで、「今」になっているわけではありません。 「昔」という時間を積み重ねて「今」になっているのです。 今「幸せだな」と感じられるのは、「今現在」だけが影響しているわけではなくて、昔からの「ギブアンドギブ」「誠実・正直」を実行してきたことが、今の幸せにつながっているのだそうです。 「未来」に目を向けてみましょう。 「今」という時間は、どんどん流れて「昔」になっていきます。 その「昔」を積み重ねて「今」、「今」を積み重ねて「未来」へと続いていくのです。 もうおわかりですね! 「幸せな未来」のためには、「今」このときに、「ギブアンドギブ」「誠実・正直」を実行することですね。 「幸せになるための3つの方法」の3番目は「続ける」 これは、1つ目(ギブアンドギブ)と2つ目(誠実・正直)を合わせて、続けていくということなのです。 志賀内さんが教えて下さった3つの方法は、どれも難しいことではなくて、誰にでもできることばかりです。 ただし、最初に書きましたが、ちょっと意識をしないと、すぐに忘れてしまいます。 でも、ご安心を! 忘れないように、時々意識を高めるためのよい方法があります。 中日新聞で、毎週日曜に連載されている「ほろほろ通信」です。 読者の皆さんから投稿された「ほろほろするエピソード」を、志賀内さんが紹介して下さっています。 「ほろほろ通信」を通じて、志賀内さんと感動のキャッチボールをしてみませんか? 皆さんの中の「ちょっとイイ話」を投稿していただけば、それで読者の皆さんに「感動のおすそ分け」をすることができます。 投稿先 〒460-8511 中日新聞社会部 「ほろほろ通信」係 ファックス 052-201-4331 Eメール horohoro@chunichi.co.jp 住所、氏名、年齢、職業、電話番号を明記して下さいね。 物語のあらすじだけでも良いそうですよ。 ぜひ、気軽に投稿してみて下さいね。 「第3回夜の小牧中」で大人の学び(3) 大人の学び 第3回 幸せな人生を送るための3つの方法 〜プチ紳士・プチ淑女を探せ!運動〜 志賀内泰弘さんとともに過ごす夜 ●誠実・正直 滋賀県長浜市立浅井中学校の「ギネス」にまつわるお話を、志賀内さんがして下さいました。 ********** 2年前の体育祭で、「ギネスに挑戦しよう」ということで「270人271脚」に挑戦しました。 練習では全く成功したことがなく、前日に、たった1度成功しただけで、当日を迎えました。 全員の努力のかいがあり、当日は、1発勝負で、見事に成功しました。 マスコミもたくさん取材に集まっており、会場は大盛り上がり!みんなで成功を祝いました。 その後、一人の生徒が「実は最後のところで、自分の足を結んでいた手ぬぐいがほどけてしまった」と報告にきました。 それが本当であれば、ギネス記録としては認められません。 マスコミに大々的に報じられた後でもあり、いまさら「ダメでした」とは、とても言えない雰囲気になっていました。 また、学校側が心配したのは、「いじめ」でした。 その正直に申し出た生徒が、いじめの標的になってはいけません。 とても対応に苦慮したそうです。 結果的に「『ビデオ判定でも確認できなかったが、生徒から手ぬぐいがはずれてしまったとの申し出があった』という意見書を付けて、ギネスに申請する」という対応を取ることに決まったそうです。 それを教育長に報告したところ、教育長は「真実はひとつです。どうか、その生徒の正直な申し出を大切にしてあげて下さい」とおっしゃったそうです。 この言葉を受けて、学校はギネスに申請することを辞退しました。 そのニュースは、マスコミにも好意的に取り上げてもらい、全国各地から、正直に報告した生徒の勇気をたたえるメッセージや、学校が誠実に対応したことへの称賛などがたくさん届いたそうです。 ********** 母親に促されながら、事実を報告したその生徒は、スッキリした顔でその後の競技に取り組んでいたそうです。 とても勇気のいる行動だったと思います。 黙っていれば、わからなかったかもしれません。 そして、さらに、それをうやむやにしないで、きちんと報告させた母親もスゴイですね。同じように対応できるかどうか、正直言って自信はありません。 先生方が憂慮された「いじめ」は、全く起こらなかったということです。 生徒たちには「仲間の絆」がしっかり結ばれていた、ということなのでしょう。 「正直」であることは、幸せになるための大切な要素の一つです。 横断歩道は「赤信号」でした。 でも自動車は全然通らない。たぶん、このまま信号無視で渡っても、危険はない・・・ どうしますか?渡ってしまいますか? ひとりきりなら、渡ってしまうかもしれませんね。 では、お子さんと一緒なら? 子供の手前、渡りませんよね。 さらに「赤信号なんだから、守らなきゃダメだよ」なんて、えらそうに言うかもしれませんね。 どんなときでも「赤信号は渡らない」が守れる「誠実さ」も、幸せになるための大切な要素の一つです。 志賀内さんは、「幸せになるための3つの方法」の2番目は 『誠実・正直であること』とおっしゃいました。 誠実で、正直であるためには、勇気が必要です。 目先の損得に惑わされずに、「誠実・正直」を貫ける、そんな勇気を持つ大人になりたいなと思います。 子供たちにも、「誠実・正直な人が尊敬される社会」を作っていってほしいですね。 「第3回夜の小牧中」で大人の学び(2) 大人の学び 第2回 幸せな人生を送るための3つの方法 〜プチ紳士・プチ淑女を探せ!運動〜 志賀内泰弘さんとともに過ごす夜 ●恩送りと客家(はっか)民族の教え 「恩送り」については、先日のPTAの部屋でも記事にしました。 (もうすぐです!「第3回親子で学ぶ夜の小牧中学校」(2) 10/21) 志賀内さんは、恩送りのお話をされるとき、わかりやすく伝えるために「客家(はっか)民族の教え」についても、合わせて教えて下さいました。 客家(はっか)とは、中国の少数民族で、過去に著名な政治家や経済人を多く輩出している民族だそうです。 どうして、この少数民族から、そんなに素晴らしい人が育つのか、ということの理由の一つに「家の形」と「民族の教え」があるそうです。 客家の人々は、外敵から身を守るために、円筒形の建物を建てて、そこで集団生活したそうです。 これについては、一宮市立木曽川中学校HPで、平林校長先生が説明して下さっていますので、合わせてご覧下さい。 (10.30 give and give 続編≪校長室≫ 一宮市立木曽川中学校HPより) 木曽川中の平林校長先生、お忙しい中、わざわざ足を運んでいただき、ありがとうございました。 「客家の教え」とは「右となりの人に親切にされたら、右となりの人に恩を返してはいけない」 これは、客家の円筒形の建物を想像すれば、どういうことかわかります。 「右からきた親切は、右ではなく、左に返しましょう」そうなると、どうなりますか? 親切がぐるりと一周回って、いずれは自分のところに返ってくる、という図式になります。 そうやって、客家の人々は、親切を「恩送り」していたのですね。 まさに「情けは人のためならず」です。 今日の小さな親切は、きっと、いつか自分のところに戻ってきますよ。 だから、みんなで、小さな親切を続けていけるといいですね。 ※写真は、ローマのコロッセオです。客家の建物も、コロッセオとよく似ているそうです。 「第3回夜の小牧中」で大人の学び(1) 大人の学び 第1回 幸せな人生を送るための3つの方法 〜プチ紳士・プチ淑女を探せ!運動〜 志賀内泰弘さんとともに過ごす夜 ●ギブアンドギブ (Give and Give) 「幸せになる3つの方法」の一つ目は「ギブアンドギブ」です。 ギブアンドギブ(Give and Give)? ギブアンドテイク(Give and Take)じゃないの? 日本人が、昔から大切にしている言葉に「お互いさま」という言葉があります。 とてもいい言葉ですね。 志賀内さんのご実家は酒屋さんで、いつも斜向かいの料亭に、お醤油やお酒を卸していたそうです。 そのお礼に、という気持ちで、法事などの時には、必ずその料亭から仕出しを取っていたということでした。 商売の中では、よくあることですね。 そうやって、うまくつながりを保っているのです。 これは英語でいうと「Give and Take(ギブアンドテイク)」ですね。 これは、「与えて、得る」ということです。 しかし、「与えて、得る」なので、どうしても与えたことに対しての「見返り」を求めてしまいます。 「見返り」を期待して与えていると、何も見返りが返ってこなかったときに、どうなるでしょう? 「〜してあげたのに、何もしてくれない」と、どんどん不満がたまってしまいますね。 そして、期待通りの見返りがないと、ついには与えることをやめてしまいます。 そこで、つながりが切れてしまうのです。 一方、志賀内さんがおっしゃる「Give and Give(ギブアンドギブ)」 これは、「与えて、与えて」です。 こちらからあげるばかりなので、見返りを期待する気持ちはありません。 「与えて、与えて」ばかりだと、どうなるのか? まわりに、たくさんの「ありがとう」があふれます。 「ありがとう」に囲まれている人には、「幸せ」が集まってくるのです。 そう、だから「ギブアンドギブ」が、「幸せになる3つの方法」のうちのひとつなのですね。 ギブアンドギブが出来る人とは、どんな人でしょうか? 「自分と関わる人に対して、自分に何ができるか、ということを常に考えている人です」と志賀内さんはおっしゃいました。 渋滞している道路で、脇道からの合流車を自分の前に入れてあげる。 〜この間、自分がなかなか合流できずに困っていた時、見知らぬ誰かが入れてくれた。 とても助かったし、うれしかった。 今度、機会があったら、私が誰かを入れてあげよう。〜 そんな思いで、入れてあげたのかもしれません。 このとき、見返りを求める気持ちはないですよね。 これが「Give and Give(ギブアンドギブ)」なのですね。 誰にでも、その気になれば、簡単にできることだと思います。 ときには親子で「Give and Give」について、ちょっとお話ししてみませんか? 新しいことが始まりました 〜第3回夜の小牧中〜

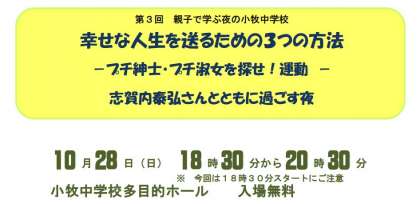

10/28(日)多目的室にて、「第3回親子で学ぶ夜の小牧中学校」が開催されました。

幸せな人生を送るための3つの方法 〜プチ紳士・プチ淑女を探せ!運動〜 志賀内泰弘さんとともに過ごす夜 朝からのパラパラ小雨が、午後には大降りになってしまい、あいにくのお天気となってしまいました。 それでも、開始時刻には雨も上がり、今回もたくさんの方々にご参加いただきました。 ご参加いただいた皆さん、本当にありがとうございました。 用意していた座席や資料が足りなくなり、急きょ追加するといううれしいハプニングが今回もありましたが、手際良く対応していただいた先生方、コーディネーター、PTA役員の皆さん、ありがとうございました。 今回は、開始時間を30分早めて、2時間の講座となりました。 講師の志賀内さんのお話しは、とても楽しくて、どんどん引き込まれていくので、時間の長さはまったく気になりませんでした。 今回の講座のテーマ「幸せな人生を送るための3つの方法」 まず初めに「自分が幸せだと思う人は、手を挙げて下さい」という志賀内さんの質問に、全員が手を挙げました。 「幸せ」をはかる基準は、人それぞれだと思います。 それでも、その人その人の基準で「自分は幸せ」と思える人たちがこんなに集まっていて、その中に自分もいるという状況に、なんだか「すごいな〜!そんな人たちと一緒にいられることも幸せだな〜」という気持ちになってきました。 志賀内さんから教えていただいた「幸せになるための3つの方法」 ●ギブアンドギブ ●誠実・正直 ●続ける それぞれのキーワードは、とてもシンプルなものです。 誰にでもできることですね。 でも、ちょっと意識しないと、なかなか実行できないことでもあります。 そんな「ちょっと意識する」「ちょっと思い出す」機会になるのが、「プチ紳士・プチ淑女を探せ!運動」なのですね。 講座の最後には、すばらしい活動をされている志賀内さんに、参加の皆さんから、感謝の拍手が贈られました。 3つのキーワードについては、お話しの内容をまとめたものを、順次アップしていく予定です。    もうすぐです!「第3回親子で学ぶ夜の小牧中学校」(3) (もうすぐです!「第3回親子で学ぶ夜の小牧中学校」(1) 10/21) 講師の志賀内泰弘さんのご紹介は、その記事でも少し触れていますが、志賀内さんが取り組まれている「プチ紳士・プチ淑女を探せ!運動」のホームページがありますので、今日はそちらのご紹介をしたいと思います。 ※プチ紳士・プチ淑女を探せ!運動のサイトはこちら このホームページには、読者の皆さんから、たくさんの「いい話」が投稿されてきます。 それらの「いい話」は以下のようなカテゴリに分類されて、読みやすく掲載されています。 ・たった一言でコンテスト ・うれしくなるいい話 ・なるほどいい話 ・ほっこり和みのいい話 ・ココロのメルマガ小説 ・元気が出るいい話 ・子どもたちからいい話 ・役に立ついい話 ・感動するいい話 ・泣けるいい話 ・ほろほろ通信 その中の最近の投稿で、気になったものを一つご紹介します。 (以下、HPより引用) -----*-----*-----*-----*-----*----- <心に響いた「たった一言」> 『あなたには35人の愛する子どもたちがいるんですよ』 <「たった一言エピソード」> 教職についてまだ浅かりし日。 保護者から面談の時に、 「先生はお子さんがいらっしゃらないから」 と、暗に独身で若い私がクラスの子どもたちの気持ちを 理解していないと言われた。 精一杯、子どもたちと向き合っていた私にはショックな言葉だった。 その後、私は自信を失いかけ、悶々とした日々を送っていた。 ある日、そのことを当時の校長先生に相談した。 その時に頂いた言葉。 「あなたには35人の愛する子どもたちがいるんですよ」 落ち込んでいた私に元気をくれた心に染みる一言だった。 今も宝物の一言として心のポケットに大切にしまってある。 -----*-----*-----*-----*----- (引用、ここまで) 拝見して、この先生の気持ちも、保護者の気持ちも、どちらもよくわかるなぁ・・・と思いました。 それぞれの立場が違えば、考え方や受け取り方が違ってしまうのは、仕方のないことです。 ただ、ひとつ言えることは、「たった一言」が相手を傷つけてしまうこともあれば、逆に元気づけることもできる、ということですね。 また、同じ一言でも、いつも同じように作用するわけではなくて、発する人によっても、受け取る人によっても、その効果は違ってきます。 「相手に失礼のないように」「相手を傷つけないように」と相手のことばかりを考えて、いつもいつも自分の発する一言に注意を払っているのは、とてもたいへんなことですし、実際そんなこと簡単にはできませんよね。 でも、上記のお話のような”「たった一言」の重み”について、心の片隅にメモを残しておきたいなと思います。 時々、そのメモのことを思い出して、”「たった一言」の重み”に思いを馳せることができる大人になりたいですね。 10/28(日)ぜひ、夜の小牧中学校にお越し下さい! ※画像は「プチ紳士・プチ淑女を探せ!運動」のHPより引用しています。 「注文ボランティア」に想う 〜地域への感謝編〜 学校HPでも、「ジュニア奉仕団」や「注文ボランティア」が活躍する様子が紹介されていましたね。 (注文ボランティア(10月20日小牧市民まつり) 10/20) (ジュニア奉仕団(10月20日小牧市民まつり) 10/20) (注文ボランティア(10月21日小牧市民まつり) 10/22) たくさんの生徒が参加してくれたのは、とてもうれしいことです。 生徒たちは、ボランティア活動を通じて、「誰かの役に立てることの幸せ」を感じられたのではないでしょうか。 今回のお祭りで、がんばる牧中生を見ていて、保護者として思ったことがあります。 それは、「機会を提供して下さった地域の皆さんへの感謝」です。 子供たちにとって、とても貴重な経験となるボランティア活動ですが、やらせたいと思っていても、なかなかその機会に恵まれません。 遠くまで出かけなければならなかったり、大げさすぎてちょっと気が引けたり、そういう形だと、親子ともども、まぁいいか、となってしまいます。 そんな中で、小牧中の「注文ボランティア」は、ありがたい存在ですね。 身近な地域の中で、中学生が無理なくできるお手伝いなので、保護者も安心して送り出せますし、子供にとっても、友達を誘って気軽に参加できる活動になっています。 また、地域の中の活動なので、子供たちも「自分も地域の一員」という思いを持つことができます。 これは、機会を提供して下さる地域の皆さんがいてくれるからこそ、できることだと思うのです。 それを仲介して下さる学校にも感謝しています。 そして、「注文ボランティア」が始まって以来、参加してきてくれた歴代の牧中生にも感謝しています。 ボランティアに参加した生徒たちが、態度が悪かったり、お願いされたことをちゃんとやれなければ、「次回からは注文ボランティアに頼むのはやめよう」となってしまいます。 彼らが、きちんとボランティアの役割を果たしてきたからこそ、毎年同じように、ボランティアの注文が入るのです。 今の牧中生たちにも、先輩たちへの感謝を忘れず、これからの後輩たちのために、しっかり取り組んでもらえるとうれしいなと思います。 もうすぐです!「第3回親子で学ぶ夜の小牧中学校」(2) ●「恩送り」という言葉を知っていますか? 【志賀内さんの著書のご案内】 毎日が楽しくなる17の物語 ようこそ「心の三ツ星レストラン」へ 人生のステップアップのための気づきのメニュー (PHP出版) 志賀内さんの著書の中で、「恩送り」という言葉が紹介されていました。 人からもらった恩を、その人に返さずに順送りに回していくことを「恩送り」と呼ぶそうです。 見ず知らずの人にしてもらった親切。 お礼を言いたくても、どこの誰かもわからない。 でも、とてもうれしかった気持ちを、どうしても伝えたい。 そんなときは、今度は、自分が誰かに親切にして、親切のバトンをつないでいけばいいのですね。 そして、次の人がその親切を、また次の人へつなぎ、次から次へとつないでいく。 そうやって「恩送り」が続いていく社会になるといいなと思います。 ●情けは人のためならず 「情けは人のためならず」 このことわざの意味を間違えて使っている人が多い、というニュースをご存じの方はたくさんいらっしゃると思います。 「情けをかけることは、その人のためにならないよ。だから、他人に情けをかけちゃダメ」 のように解釈している人が多い、ということのようです。 本来は 「情けをかけることは、他人のためではなくて、いずれ巡り巡って自分にかえってくる。だから、いっぱい他人に親切にしてあげよう」 という意味です。 「あの日の親切」が「今日のラッキー」につながっている! ついつい見返りを求めてしまう気持ちでは、そんな幸せなつながりに気付きません。 「いつか未来のラッキー」のために、「今日の小さな親切」を積み重ねていけるといいですね。 このように、志賀内さんの著書からは、いろいろな気づきを教えていただけます。 今回は、志賀内さんのご厚意で、著作冒頭60ページをそのまま抜き出した冊子をプレゼントさせていただきます。 いつものように、事前申し込みができなくても、当日の参加は大歓迎です。 小牧中の生徒や保護者以外の方々のご参加も大歓迎です。 地域の方々や興味のある方々が、この機会に、たくさん「夜の小牧中」に足を運んでくださるのをお待ちしています。 もうすぐです!「第3回親子で学ぶ夜の小牧中学校」(1) 「第3回 親子で学ぶ夜の小牧中学校」へのお誘いです。 先日、学校HPでも、お誘いの記事がアップされていました。 案内チラシも配布されています。(チラシはこちら</swa:ContentLink>) ご覧いただきましたでしょうか? <a href="http://swa.komaki-aic.ed.jp/weblog/index.php?id=komaki_j&type=1&column_id=85536&category_id=1439">(「第3回親子で学ぶ夜の小牧中学校」へのお誘い 10/10) ●講座内容と開催日時 幸せな人生を送るための3つの方法 〜プチ紳士・プチ淑女を探せ!運動〜 志賀内泰弘さんとともに過ごす夜 10/28(日)18時30分〜20時30分 多目的ホール ※開始時間にご注意ください。 ●プチ紳士・プチ淑女を探せ!運動のこと 今回講師をしてくださる志賀内泰弘さんは、「プチ紳士・プチ淑女を探せ!運動」という活動をされています。 それって、どんなことをやってるの?という疑問を持たれる方がいらっしゃると思います。 著書の中で、志賀内さんは、次のように語られています。 「プチ紳士・プチ淑女」とは、ついつい見過ごしがちなほどの、小さな小さな親切をする人のことです。 他人に順番を譲ったり、電車やバスで座席を譲ったり、荷物を持ってあげたり、そんな小さな小さな親切ができる人のことなのですね。 自分がしてもらって嬉しかったことを、今度は他の場所で他の人にしてあげる。そしてその小さな親切をグルグルと回し、世の中を「思いやり」でいっぱいにしようという運動です。 おそらく、私たちのまわりには、そんな小さな小さな親切があふれています。 でも、目先のことに一生懸命で、心に余裕がないと、気づかずに通り過ぎてしまいます。 時には足を止めて、ゆっくりまわりを見まわす時間を作ってみませんか? 今回の「夜の小牧中」は、そんな私たちにピッタリの内容ですよ。 志賀内さんから、心の温まる「ちょっといい話」がたっぷり聞けます。 ぜひ、ご参加ください。 見守りのかたち 〜校長先生編〜 最近は、残暑が厳しい年が続いていることもあり、10月に入ってからもしばらくは「移行期間」となっているため、夏服の生徒を多く見かけますね。 ここ数日は、朝はすっかり秋の気配に変わり、そろそろ冬服の生徒が増えてくるのでしょうか。 季節の変わり目です。 親子ともども、体調を崩さないように、気をつけたいですね。 さて、学校の朝の風景といえば、校門に立って「おはよう!」と生徒に声をかける先生方です。 以前、「PTAの部屋」でも、そんな先生方のお話しを記事にしました。 (見守りのかたち〜その2〜 5/11) 先生方は、生徒たちに声を掛けながら、その様子に変化がないかをよく見て下さっています。 皆さんは、その先生方の中に、校長先生もいらっしゃることをご存じでしょうか? 出張などでご不在の時以外は、ほぼ毎朝校門に立って、生徒たちとあいさつを交わしていらっしゃいます。 校長先生は授業をされないので、小牧中のように大勢の生徒のことを把握するのは、とても大変だろうと思います。 朝の短い時間ですが、生徒たちとの交流を楽しんでいらっしゃる様子は、学校HPからも垣間見えますね。 (生徒に大受けした話 9/26) そして、校内でも、気軽に生徒に声をかけて下さっています。 ほんのささいな会話でも、生徒にしてみれば、「校長先生から声をかけてもらった」ということは、とてもうれしい出来事です。 「校長先生は、自分たちのことを気にかけてくれている」という気持ちが、先生方や学校への信頼につながっています。 カメラを持って、校内をうろうろしている校長先生の姿を見て、生徒たちは安心しているのです。 これが、校長先生の「見守りのかたち」なのですね。 「鍛える・学び合う学び」に学ぶ ご覧になりましたか? (2学期からは「学び合う学び」に「鍛える」をプラス 10/7) 小牧市内の小中学校では、小牧市教育委員会が提唱する「学び合う学び」を授業づくりの中で進めています。 「学び合う学び」については、この「PTAの部屋」でも、何度か記事にしてきました。 (「学び合う学び」に学ぶ 5/14) 学校HPでも、授業の中で、グループで話し合う時間を通して、「学び合う学び」を実践している様子がアップされていますね。 それらを拝見していて、「人の意見を聞く」「自分の考えを話す」「グループの意見をまとめる」などの力をつけている生徒たちの様子がよくわかります。 保護者として、最近の子どもたちを見ていて、「自分で考える」という経験が減っているな、と感じています。 例えば、子どもが何か新しいことを始めるとき、何かを選択しなければならないとき、「どうしよう」と迷います。 まずは、友達や親や先生などに相談しますね。 そのときに聞いた意見を、あまり深く考えずに「じゃぁそれでいいや」と受け入れてしまうことが多いように思うのです。 もちろん、いろいろなアドバイスを聞いて、それを取り入れていくことは悪いことではありません。 自分だけの狭い視野を、広げてくれることにもつながります。 でも、決断する前に、もっと自分で考えることが必要ではないでしょうか? 「自分で考えて決めた」ということは、「自分で自分に責任を持つ」ということだと思うのです。 安易に人の意見に流されていると、うまくいかなかったときに「だって、誰々さんに言われたから」と言い訳ばかりになってしまいます。 私たち保護者は、子どもたちに、いろいろなものを「与えすぎている」と感じています。 子どもが考える間もなく、すぐに答えを要求し、意に沿わない答えに対しては、親の意見を押し付けてしまいます。 私たちが子どもに与えなければならないのは「選択肢」や「考える時間」であって、「親の望む答え」ではないのではないでしょうか? 「鍛える」というキーワードは、子どもたちだけでなく、私たち保護者にとっても当てはまることだな、と感じています。 学校での「学び合う学び」の中で、子どもたちには、もっともっと「自分で考える」経験をしていってほしいなと思います。 そして、私たち保護者も、子どもたちが「自分で考える」ことができるように、「子どもを信じて待つ」という気持ちを鍛えていきたいですね。 ちゅうでん 記念講演会(9) 『最終回』 10/6(土)「ちゅうでん教育振興助成贈呈式」の記念講演の内容を、感想を交えてまとめたものです。 【演題&講師紹介】 「学校・家庭・地域で取り組む防災教育 想定を超える災害から子どもたちの命を守るために」 片田 敏孝氏 群馬大学大学院工学研究科 社会環境デザイン工学専攻 広域首都圏防災研究センター長・教授 ●風化と忘却 「災害の記憶を風化させない」よく言われる言葉です。 片田先生が、とても興味深いことをおっしゃいました。 「広辞苑で、『風化』と引くと、それは人々の中に教えとして定着し、語るに及ばない常識となること、となっています」 つまり、誰もが知っている、当たり前の常識になってしまうことなのですね。 一方、忘れてしまうということは『忘却』だとおっしゃいました。 東日本大震災の記憶や教訓を『忘却』することなく『風化』させていくことが、これからの時代を生きていく我々に課せられた課題なんだな、と感じました。 これからも、被災地を忘れずに、ずっと心を寄せていきたいですね。 片田先生、すばらしい講演を、ありがとうございました。 |

小牧市立小牧中学校

〒485-0046 小牧市堀の内四丁目30番地 TEL:0568−77−6321 FAX:0568−75−8295 |