|

最新更新日:2024/05/12 |

|

本日: 昨日:11 総数:156354 |

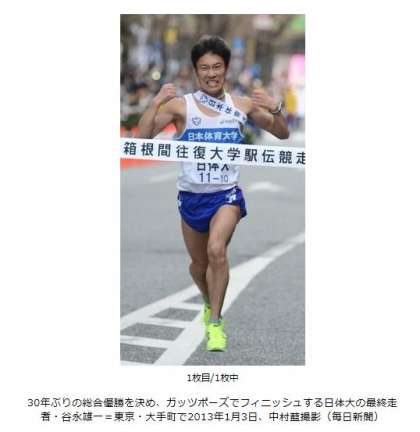

【市P連】尾張小中学校PTA研究発表大会 小牧市からは、各小中学校のPTA会長や母親代表、校長先生など、約50名が参加しました。 愛知県小中学校PTA連絡協議会(県P連)と尾張小中学校PTA連絡協議会(尾P連)では、平成24年度の活動目標として 「心 響き合え 愛と知で」 を掲げました。 そして、活動方針として 1. 家庭教育力の強化を図る 2. 学校支援を積極的に進める 3. 地域社会との密接な連携を築く の3点を掲げ、活動をしてきました。 本日は、それぞれの活動について、代表して次の3校が研究発表を行いました。 1. 家庭教育力の強化を図る 「家庭と学校をつなぎ親子の絆を深めるPTA活動」 大口西小PTA 2. 学校支援を積極的に進める 「生徒の活動に積極的にかかわるPTA活動」 尾張旭西中PTA 3. 地域社会との密接な連携を築く 「地域・家庭・学校が絆を結ぶPTA活動の推進」 十四山西部小PTA どのPTAも、PTAが積極的に学校に働きかけ、地域の力を学校へ取り込みながら活動を進められている様子がよくわかりました。 これからのPTA活動は、学校や地域との連携が欠かせません。 学校がどのような支援を必要としているのか、そのニーズを学校とPTAが共有して、ともに協力しながら、子どもたちの健やかな成長のために活動していきたいですね。 各校の研究発表から、大人だけの活動にしないで講演会に子供たちも参加させたり、子どもたちの活動を陰ながらサポートして子どもたちが達成感が得られるように工夫したりと、具体的な活動内容をお聞きすることができ、今後のPTA活動の参考になるヒントをたくさんいただきました。 小牧市の各小中学校PTAでも、それぞれ工夫した活動をしています。 今後もPTAは、学校や地域と連携した活動を進めていきますので、保護者の皆さまのご理解ご協力と、積極的なご参加をよろしくお願いします。 【市P連】第3回 母親委員会役員会 3/13(水)に開催される「第3回母親委員会・第4回母親委員会研修会」について、協議しました。 この会は、現母親代表(平成24年度)と新母親代表(平成25年度)が参加し、各校のPTAで平成24年度に実施した社会見学や研修会などの情報交換をするものです。 この中で得た情報は、新年度のPTAの運営に役立つと、毎年好評です。 また、新旧の母親代表の引き継ぎや顔合わせも兼ねています。 今回も有意義な会になるように、役員一同で準備をしていきます。 【市P連】第4回 役員会 大野会長からは、市内の小学校で学級閉鎖があったというお話しから、なるべく人ごみを避けるなど、できる範囲での予防をしていきましょうというごあいさつがありました。 ●出席者 大野会長(小牧中P長)、玉置庶務会計(小牧中校長)、齋藤母親委員長(小牧中母代)、仲母親副委員長(小牧小母代)、山井保健理事(光ヶ丘小母代)、小島事務局担当(小牧中教頭) ●協議事項 1. 経過報告 2. 尾張PTA研究発表大会について 3. 第3回母親委員会・第4回母親委員会研修会について 4. 平成25年度年次総会について 5. 連絡事項・今後の予定 平成24年度の市P連の最大行事である11月の市P連研究発表会が無事に終わり、役員会の内容も次年度に向けての協議事項が中心となりました。 「スキーの生活」に想う 〜保護者の視点で(2)〜 昨日の学校HPの記事の中では、さらにこんな記述がありました。 さらに悲しいことは、素直に過ちを認めようとせず、ウソを突き通そうとしたことです。 校長先生もコメントされていますが、「子どもは失敗するもの」です。 さらに言えば、失敗するのは何も子どもだけの話ではなく、私たち大人だって、しょっちゅう失敗しています。 昔から言われている言葉に「失敗は成功のもと」というものがあります。 何度も失敗を重ねていくことで、次は失敗しないようにという知恵がつき、違う方法を考えてやってみることで力がついていくものですね。 失敗を失敗のままで終わらせていては、その先の成長はありません。 同じ失敗を繰り返さないためにも、失敗したことを素直に認めて、失敗してしまった自分を受け入れていくことが大切だと思うのです。 素直に「ごめんなさい」と言うのは、とても勇気がいることです。 子どもたちには、「ごめんなさいの勇気」を持ってほしいと思っています。 それを教えていくのが、私たち大人の役目ではないかと感じています。 先生方のご指導に感謝しつつ、それに甘えることなく、我々保護者も「失敗をおそれず、素直に過ちを認める勇気を持って」と子どもたちに伝えていきたいですね。 大丈夫。きっと、我が牧中生たちなら、その勇気を持てますよ。 「スキーの生活」に想う 〜保護者の視点で(1)〜 1年生の「スキーの生活」が今日で終わります。 楽しい思い出をたくさん作って、みんなが元気に帰ってくるのを、おうちの方々は心待ちにしていることでしょう。 昨日の学校HPで、スノーセレモニーに関する出来事が記事になっていましたね。 「スキーの生活」が始まってから、連日、学校HPへのアクセス数がとても多かったので、多くの保護者の方が記事をご覧になったことと思います。 (スキーの生活 その20 1/21) 「宿泊学習」では、日常から離れての集団生活なので、子どもたちが浮足立って、いつもなら守れるルールを守れなかったり、はしゃぎ過ぎてしまうこともあると思います。 私たち大人も、そういう経験をしてきたので、よくわかりますよね。 今回の出来事を通じて、子どもたちは多くのことを学んだと思います。 集団生活の中では、自分勝手な行動が、他の人たちに迷惑をかけてしまうこと。 「ちょっとだけなら・・・」「バレなきゃいいだろう・・・」という安易な行動によって、多くの人の心を傷つけてしまうこと。 どれも、社会生活を送る上でも、とても大切なことですよね。 中学生の時期というのは、勉強だけでなく、このような「人として大切なこと」もたくさん学ぶ時期です。 そして、自分たちでどうしたらよいのかを考え、自分たちで決めたルールは守ろうという、しっかりとした気持ちが生まれたことでしょう。 それは、その後のスノーセレモニーがとても厳粛な雰囲気で行われた、という校長先生からの報告からも、よくわかります。 本来ならしなくてもよい「イヤな経験」であったでしょうが、これを今後の学校生活に活かして、よりいっそう仲間と協力し合える学年になってくれることを願っています。 ミニ版「ほろほろ通信」 1/20号 ******************** 「おせっかいなおばさんより」 東海市の女子高校生からの投稿です。 毎年お正月の時期に楽しみなのが、年賀状ですね。 いつものように、郵便受けに年賀状を取りに来たところ、年賀状の束と一緒に、一通の封書が届いていました。 開封してみると、中には透明なビニール袋に包まれた、クラスメートからの年賀状が入っていました。 そして、添えられていた手紙には、次のように書かれていたそうです。 「12月31日、道でこの年賀状を拾いました。このままポストへ入れようかと思いましたが、真心を込めて書かれたハガキにタイヤなどの跡が付いており、汚れてしまっていたので、その旨をお知らせしておいた方が良いと思い、送りました。風が強く吹いていたので、一枚だけ飛んでしまったのでしょうね。あなたや友達にとって飛躍の年になりますように」 差出人の住所はなく「おせっかいなおばさんより」と書かれていたそうです。 新学期が始まり、友達にその話をすると、兄に投函を頼んだが、途中で落としてしまったのではないか、ということでした。 しかし、おかげで、知らない方の心遣いに触れることができた、感謝の気持ちでいっぱいです、と彼女はとても喜んでいます。 ******************** 投函前の年賀状を拾ったとき、そのままポストへ入れてあげるだけでも、十分親切ですね。 それを、わざわざ自宅へ持ち帰り、丁寧に包み直して投函してあげるとは、なかなかできることではないと思います。 きっと「おせっかいなおばさん」は、汚れてしまった年賀状を受け取った時の、この女子高生のガッカリした気持ちを思い、少しでもその気持ちを晴らすことができれば、と考えての行動だったのでしょう。 見知らぬ誰かへの思いやりの心が持てるこの方は、いつでもまわりの人々への思いやりにあふれた女性なのでしょう。 見習いたいですね。 「ありがとう」の魔法 〜再び〜 これらの行事を成功させるために、生徒の皆さんは、それぞれの役割分担をして、準備に取り組んできたことと思います。 準備の成果を発揮できるように、体調に気を付けて、楽しい思い出をたくさん作ってほしいですね。 ここで、1・2年生の皆さんに、伝えておきたいことがあります。 それは、3年生が修学旅行へ行く前の結団式で、校長先生からお話があった「感謝100回」という言葉です。 この言葉については、以前「PTAの部屋」で記事にしました。 (「ありがとう」の魔法 5/24) 今まで支えてくれた保護者の方々や、先生方への感謝の気持ちを忘れず、 ともにがんばってきたクラスの仲間への感謝の気持ちを忘れず、 それぞれの体験中にお世話になる多くの皆さんへの感謝の気持ちを忘れずに、 笑顔で「ありがとう」「ありがとうございます」をたくさん言って下さいね。 「1.17」という日 今日は「阪神淡路大震災」から、18年目を迎える日です。 今、神戸などの被災地を見ても、ここで震災があったとは思えないほど、新しいビルが建ち、美しい街並みになっています。 時間の経過とともに、震災を経験した人は減り、今では震災を知らない世代が、神戸市民の4割を超えたそうです。 18年前のこの震災のとき、人々は「自分にできることをやろう」という気持ちで動き出しました。 後にこの年のことは「ボランティア元年」と呼ばれ、この阪神大震災がきっかけで、日本にボランティアの考え方が定着したと言われています。 昨年の東日本大震災で被災した人々が、阪神淡路大震災の追悼行事に参加し、遺族らと交流した、という記事がありました。 同じように、つらい経験をした者同士だから、わかり合えることがあるだろうと思います。 阪神淡路大震災からの18年間の歩みは、東日本大震災の被災者にとって、これからの道しるべになっていくのでしょうか。 私たちは、これらの大災害を忘れず、被災地の人々に、心を寄せ続けていきたいですね。 中学生の子どもたちは、阪神淡路大震災を知りません。 今日は、親子で一緒にニュースを見てみませんか? ※写真は、毎日新聞HPより引用しています。 【関連記事】 ●毎日新聞 阪神大震災18年:岩手、福島の被災者が追悼行事で交流 1/16 大人にできること 牧中生に「ABCDの原則」が根付いてきたから、次のステップへ進めるのです。 これは、子どもたちの成長が感じられて、とてもうれしいことですね。 校長先生のお話を、生徒ひとりひとりが忘れずに、3学期を過ごしてほしいと思います。 (第3学期始業式式辞 1/7) この「川上」と「川下」のお話ですが、校長先生のお話とはちょっと違った視点で「川上」と「川下」が使われていた本を、先日読みました。ご紹介したいと思います。 「LDは僕のID」(南雲明彦著 中央法規)という本です。 この本は、ディスレクシア(読字障害)という障害を持つ青年が、自分の障害のことを知らなかったために様々な苦労をしてきたので「子どもたちを自分と同じような目に遭わせたくない」という強い思いで実名公表して活動しながら書かれた本です。 その本の中で、以下のような記述があります。 -----*-----*----- 引用開始 -----*-----*----- ある小学校で講演をした際、学校全体の雰囲気がとても明るく、笑いが絶えないのが印象的でしたが、その雰囲気の発信源は、学校長を始めとした先生や保護者たち大人だということをすぐに確信しました。 川というのは、川上が濁っていると、川下も濁った水が流れてしまいます。しかし、川上が濁らなければ、川下も濁らない。大人と子供の関係も自然と同じで、子どもの雰囲気を明るくするには、まず大人が笑顔になることが大切だと思います。 -----*-----*----- 引用ここまで -----*-----*----- ここでは、「川上」を私たち大人、「川下」を子どもたち、という視点で見ています。 川上からキレイな水を川下へ流すために、私たちが子どもたちにしてあげられることは、「明るい笑顔で過ごす」ということなのですね。 なにか特別なことを無理してやるのは大変ですが、「明るい笑顔」ならいつでもできますよね。 心がけていきたいですね。 油断大敵! 半年以上前の事故が、今ごろ記事になるのはどうしてなのか? よくわかりませんが、いろいろと事情があるのでしょうね。 せっかく情報公開されても、保護者の心に「今さら感」が出てしまうのは残念なことです。 これは小学校での事故だから、中学校には関係ない、中学生なら大丈夫、ということではないと思います。 中学校でも、授業中だけでなく、休み時間や部活動中など、小さなケガは毎日のようにあると思います。 それらのほとんどは、おそらく不注意によるものなのではないでしょうか。 「油断大敵」ですよ。 学校内の安全管理については、先生方がいつも細心の注意を払って下さっています。 それでも、予想もしなかった事故が起こることはありえます。 生徒一人一人が注意をすることが、とても大切ですね。 「痛い思いをして、危険なことを覚える」というのは、小さな子どもたちに対して言えることです。 中学生であれば、「こうしたらこうなる」という事の流れはわかるはずです。 ケガをして痛い思いをする前に、きちんと考えた行動が取れるようになってほしいですね。 「成人の日」に想う 小牧市では、昨日パークアリーナで「成人祝賀会」が開催され、約1,300人の新成人が参加されたそうです。 新成人の皆さん、おめでとうございます。 さて、この「成人の日」は20歳をお祝いする日ですが、正しくはこんな意味があるそうです。(Wikipediaより引用) ********** 成人の日は、「国民の祝日に関する法律」(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)第2条によれば「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」ことを趣旨としている。 ********** 日本では、20歳を成人とし、「大人」として扱われるようになります。 この「大人」の定義はいろいろありますが、その中に法的に認められる権利が増えることがあります。 飲酒や喫煙も認められますし、選挙権も得られます。 そしてなによりも、周囲からの目が違ってくることがあると思います。 今までは「子どもだからしょうがない」と見逃されていたことも、「大人なのにけしからん」という評価に変わります。 昨日までの「子ども扱い」が、20歳の誕生日を境に突然変わってしまえば、戸惑うことも多いと思います。 しかし、上記の「成人の日」の説明にあるように、「大人になったことを自覚して」少しずつでいいので、大人としての振る舞いができるように努力をしてほしいと思います。 昔々に成人し、大人歴の長い私たちは、新たな成人たちに「大人の振る舞い」を見せていかなくてはいけませんね。 何でも完璧にこなせるようなスーパーマンにはなれませんが、自分なりの「カッコイイ大人の姿」を心の中に持って、そこに近づけるように努力していきたいものです。 あと数年すれば、我が子たちも成人します。 その時に「あんな大人になりたいな」と思われるようなステキな大人たちがたくさんいる世の中になっているといいな、と思います。 ※写真は、小牧市HPより引用しています。 ミニ版「ほろほろ通信」 1/13号 ******************** 「アナタハヤサシイヒト」 阿久比町の60代の女性の方からの投稿です。 ご主人と穂高へ旅行されたときの帰路のお話です。 電車で十数人の外国の若者と一緒になったそうです。 その中の女性がとてもかわいらしく、思わず似顔絵を描きました。 この方は、絵手紙が趣味で、旅に出る時は、いつもはがきと筆と絵の具、それに切手を携えているそうです。 とてもうまく描けたので、モデルになってくれた彼女にプレゼントしたくなり、何も言わずに笑顔でそっと差し出しました。 すると、とても喜んでくれて、他の車両の仲間にまで見せて回ってくれたそうです。 そして、お礼にとくれたコインの刻印から、彼らがオーストラリアの人だとわかりました。 そのまたお礼に、この女性が切手をあげると、彼女は辞書を取りだし、なにやら真剣な顔で調べ始めました。 やがて降車駅についたところで、彼女はこちらを向いて、手元の紙を読み上げました。 「ドウモアリガトウ アナタハヤサシイヒト」 お礼の言葉を調べていたのでした。 女性は、彼らの無事の帰国を祈って「気を付けて」というと、「バイバイ」と仲間全員で手を振ってくれたそうです。 ******************** 旅先での親切は、とてもうれしいものですね。 日常とは違う場所で、偶然に出会った人との交流は、深く心に残ります。 外国の人々ならなおさら、日本での良い思い出が、日本への良いイメージにつながります。 「言葉がわからないから・・・」と尻込みしてしまう気持ちは、とてもよくわかります。 でも、この女性のように「笑顔」で接すれば、きっと心は通じ合うものだと信じて、外国の人々とも交流をしていけるといいですね。 「学校給食のアレルギー対応」に想う (小牧市の学校給食におけるアレルギー対応 1/11) 皆さんもご存じのとおり、昨年末に学校給食で悲しい事故が起きました。 身近にアレルギーの子どもがいなければ、自分の住む自治体では、アレルギー対応をどのようにやっているのか、まったくわかりません。 しかし私たちは幸いなことに、林先生が毎日更新して下さる「今日の給食」の中で、「アレルギー除去食」というものがあることを教えて下さっていたので、「小牧市の給食はアレルギーのある子でも食べられるんだ」ということを知ることができました。 「知る」ことは、とても大切だと思います。 そして、今回の記事で、さらに詳しく小牧市のアレルギー対応について教えていただくことができました。 実際にここまで手厚い対応がされていたことに、驚かれた方も多いと思います。 おそらくは、子どもによりアレルギーの対象物も違うでしょうし、アレルギーの重さも違うと思います。 その一人一人の状態に合わせて、家庭(保護者)と学校(先生)と行政(市役所・給食センター)が協力して対応していることが、とてもよくわかりました。 とても大変なご苦労だと思います。 きっと関係者の皆さん方は、「子どもたちみんなに、おいしい給食を楽しく食べさせてあげたい」という思いで取り組まれているのだろうと思うと、本当に頭が下がる思いです。 「安全・安心な給食」のために、さまざまな方々が尽力して下さっています。 子どもたちが「給食への感謝」の気持ちが持てるように、林先生の記事について、ぜひご家庭でも話題にしてみて下さいね。 林先生、とても丁寧な説明をありがとうございました。 ※写真は「今日の給食」から引用しています。 【ぜひ合わせてご覧下さい!】 上記の学校HPの記事内で、関連記事として以下のHPが紹介されています。 事故のあった学校では、実際にはその時、どのようなことが起こっていたのかということと、このような悲しい事故が二度と起きないようにするために「責任追及」ではなく「原因究明」が大切だ、ということが書かれています。 ぜひ、皆さんにもご一読いただき、少しでも考えてみていただけるといいなと思います。 ●フォー・ネクスト 「給食での死亡事故に思う」 1/11 「すてきな言葉」見つけました! 記事を書かれた校長先生から転載許可をいただきましたので、皆さんにご紹介したいと思います。 -----*----- 引用開始 -----*----- 1月7日付けの読売新聞・読者投稿欄「気流」にすてきな言葉を見つけました。 この投稿は、12月13日に掲載されたもので、12月の「気流賞」を獲得し、再度掲載されました。甲府市の中学1年生が書いたこの文章が、私の心に留まりましたので、みなさんにも紹介します。 ……………… 『「雑巾に昇格」すてきな言葉』 教室をみんなで掃除をしていた時のことです。使い古して汚れてしまった台布巾を手にした友だちが「そろそろ雑巾に昇格だね」と言いました。 とっさに私は「台布巾が雑巾になるのだから『降格』じゃないの?」と聞きました。すると友だちは「たくさん働いた雑巾が一番偉いんだよ」と笑顔で答えました。 両親からそう教えられてきたので、使い古した布を雑巾にする際、家ではいつも「昇格するね」と言っているのだそうです。その言葉には、物を大切に使おうとする気持ちが込められていることに気付き、ハッとした思いでした。 友だちのその家族のように、私も「昇格」というすてきな言葉を心に留めて、これまで以上に物を大切に使うように心掛けたいと思います。 ……………… 「降格」と「昇格」とでは大きな差。 物を大切にする心が、「昇格」という言葉に凝縮している。何とすてきな表現でしょうか。そして、そんな言葉を使う家庭の温かみが感じられます。 校内に溜まっていく忘れ物、落し物の数々。物へのいたわりの心を忘れてはいませんか? -----*----- 引用ここまで -----*----- 「物を大切に扱いなさい!」子どもたちに、よく言っていますよね。 でも、そんなことを言いながら、私たち大人が、物をぞんざいに扱ってはいませんか? 「物を大切に扱える子ども」になってほしいから、まずは、私たちが「物を大切に扱える大人」になりたいものですね。 身の回りの働き者の「物たち」に、「ありがとう」の気持ちを忘れずにいたいと思います。 ※写真は、学校HPで紹介された「ABCDの原則」をしっかり実行する牧中生たちです。 この「すてきな言葉」の記事は、一宮市立木曽川中学校のHPに掲載されています。合わせてご覧下さい。 ● 一宮市立木曽川中学校HP 1.09 すてきな言葉≪校長室≫ 「インフルエンザ注意報」発令中! いよいよシーズン到来です。 さいわい、まわりではまだあまり聞きませんが、小児科ではインフルエンザの患者さんが出ているようです。 出来る限りの予防をして、イヤなシーズンを無事に乗り切りたいですね。 予防方法などは、先日の「PTAの部屋」の記事も参考にして下さいね。 (体調くずしていませんか? 12/27) 今シーズンから、インフルエンザの出席停止期間の基準が変わったのを、ご存知ですか? ●発症した後5日を経過していること ●解熱した後2日を経過していること 上記の2つの要件を満たしていないと、登校することができなくなりました。 新たに「発症後5日経過」の要件が追加されました。 これは、薬の開発が進んだことで、以前よりも早く熱が下がるようになったけれども、発症後の日数が十分に経過していないと、他人への感染のおそれがあるためだそうです。 もしも罹ってしまった場合は、医師や学校に確認するようにしましょう。 【関連記事】 ● 愛知県HP ”インフルエンザ注意報”を発令します 1/8 ※画像は、愛知県衛生研究所HPから引用しています。 【生指】1/10 登校指導

1/10(木)生徒指導委員会では、朝の登校指導を実施しました。

3学期が始まったばかりですが、生徒の皆さんの登校マナーの向上のために、朝の忙しい時間に、当番の委員さんが参加して下さいました。 とても寒い朝でしたが、生徒の皆さんは、元気にあいさつをしてくれたそうです。 登下校時のマナーに関する苦情は、まだなくなってはいないそうです。 一人一人が、「ルールを守る」気持ちを忘れずに、交通安全にも気を付けて、元気に登下校してほしいですね。 委員の皆さん、担当の先生方、どうもありがとうございました。

|

小牧市立小牧中学校

〒485-0046 小牧市堀の内四丁目30番地 TEL:0568−77−6321 FAX:0568−75−8295 |

||||||||||