|

最新更新日:2024/06/01 |

|

本日: 昨日:81 総数:617723 |

4年理科 水のすがたと温度 テスト

この勉強を通して、「水」というものへの理解を深めることができたと思います。 水というものは、いろいろなところに姿を変えて隠れているんですね。 「液体」「固体」「気体」 温度のよって姿を変える水についてわかってくると、生活の中でいろいろとおきている謎がだんだん解けてくるはずです。これからの学習が楽しみです。 5年算数 歩はばを使って

「歩はばを使って長さ(距離)を求めよう」でした。 10歩の長さを何回か測り、その平均を出して1歩のおおよその長さを求めます。自分の1歩の長さがわかれば、歩数で長さがわかるということです。 ゴルフのキャディーさんなんか、ほぼ正確に長さ(距離)を測ることができる言われています。 勉強していると、自分の一歩の長さを知りたくなってきます。歩数と足の大きさで、かなり正確に長さが測れるはずです。歩測で100mぴったりの長さを測れるか、1度挑戦してみてください。 6年家庭科 調理実習

2組さんは全ての班が「野菜のベーコン巻き」と「ジャーマンポテト」を選択したようです。 どの班も役割分担をしっかりと決めて、手際よく調理を進めていました。包丁さばきなんかは、以外と男子の方が上手だったりします。ベーコン巻きを作るのは女子の方が少し上手なようでした。ゆで加減焼き加減は班全員で様子を見ながら決めていたようです。 出来上がった料理はなかなかの出来映えでした。お味がどうだったかはお子さんに聞いてみてください。 早く、各家庭でお子さんが「まかせてね、今日の夕食」と言ってくれる日がくるといいですね。 読み聞かせ

朝の読み聞かせの時に流れる教室の空気がとてもいい感じなんですよね。この読み聞かせのおかげで、子どもたちは1年間の間にたくさんの本と出会うことができます。読み聞かせがきっかけで読書好きになる子どももたくさんいます。 ボランティアのみなさん、今日も寒い中ありがとうございました。 12月12日(木) 漢字の日

今日は日本漢字能力検定協会(漢検)が1995年(平成7年)に制定した「漢字の日」だ。「いい(1)じ(2)いち(1)じ(2)」(いい字一字)と読む語呂合わせから。日本人ひとりひとりが毎年、「いい字」を「一字」は覚えて欲しいとの願いが込められている。 毎年、その年の世相を象徴する「今年を表現する漢字」を全国から募集し、一番多かった漢字を、この日に「今年の漢字」として京都の清水寺で発表している。清水寺貫主の揮毫でその字は清水寺に奉納される。この行事は1995年から実施されていて、年末の風物詩となっている。(HP:雑学ネタ帳から引用) さて、今年の漢字は何が選ばれたのだろう?ニュースが楽しみだ。 6年家庭科 調理実習

「野菜のベーコン巻き」 「青菜とにんじんとちくわのごま風味」 「ジャーマンポテト」 の三品のうちの、班で激論を交わして決まった二品を作りました。 野菜を切る人 ベーコンを巻く人 味付けをする人 炒める人 ゆでる人 盛りつける人 グループで役割分担を決めて手際よく進めていました。 そして実食!・・・お味は???? 「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」 どんなできだったかは、ぜひお子さんにたずねてみてください。 多分・・・きっと・・・冬休みに・・・ お子さんが「まかせてね 今日の食事!」と言って 今日作った二品を作ってくれる?はず?です。 5年図工 多色刷り木版画

今日は、ついに色づけに入りました。 多色刷りということで、これが結構手間がかかります。 部分ごとに順番に色を乗せていかなければなりません。 そして、ズレないように慎重に、慎重に・・・。 完成までにはもう少し時間がかかりそうです・・・。 昔の浮世絵師のすごさを、 多色刷り版画を実際にやってみて感じることができたようです。 いい作品が出来上がりそうです・・・。 来年度の三ツ渕っ子ノートの表紙は、だれの作品に? 3年理科 電気を通すもの

今日の課題は「電気を通すものと、通さないものを調べよう」でした。 「アルミはく」「定規」「えんぴつ」 「はさみ」「1円」「10円」「缶」 どうやら電気を通すものには共通点があるようです・・・。 そして疑問・・・空き缶なんですが、 電気を通すところと通さないところがあるんですよね??? なぜ???どうして??? 不思議に出会うと「好奇心」に火がつく・・・。 2年図工 見て 見て お話

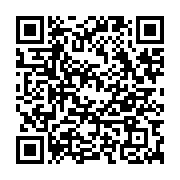

描くのは「スイミー」に出てきた海の生き物です・・・。 くらげ いそぎんちゃく えび いろいろな種類の魚・・・。 お気に入りの海の生き物を大きく描きます。 海の中にいるということで、色の塗り方にも一工夫。 みんな楽しそうに、 自分で想い描いた海の生き物の世界を表現していました。 色塗りも・・・上手になったなぁー・・・。 1年国語 漢字で語彙力を育てる

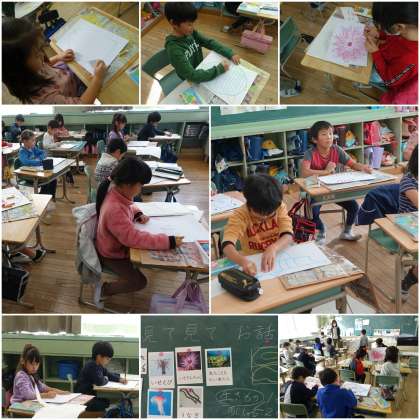

ただ漢字を覚えるだけでなく、習った漢字を使って単文もつくります。 「火をけす」 「花火が上がる」 「火事をけす」 「たき火をする」 自分の知っている言葉をできる限り使って文を考えます。 こうやって、少しずつ・・・少しずつ語彙を増やしていきます。 12月11日(水) めんの日

当然ですが、「ラーメンが大好き!」がほぼ100%のため、低学年から高学年まで今日の給食も大満足でした。給食特製揚げしゅうまいも、他では味わえない独特の味と食感があります。中学年以上では、今日もあっという間に食缶がスッカラカン。おいしくいただきました。 6年算数 表に書いて

「表に書いて変わり方のきまりを見つけよう」でした。 表に書くということは、変化を見える化するということです。 そこから一定のきまりが発見できれば、表は必要なくなります。 算数・数学は「合理化」の学問です。 めんどくさがり屋の人には、1番おいしい教科かもしれません。 それで、簡単に答えを求められるようなきまりは見つかったのかな? 5年社会 食料生産の課題を解決するために

今日は、なぜそんな問題を抱えることになってしまったのかを、資料を活用して考えました。 原因がはっきりとしてくれば、何か突破口が見つかるはずです・・・。 さあ、日本の食糧問題を解決するためには、どうしたらよいのでしょうか? 3年国語 たから島のぼうけん

題名は「たから島のぼうけん」です。 みんなやる気満々で、 お話の内容について友だちと話し合っているだけで笑顔がこぼれます。 さあ、どんなぼうけんが始まるのでしょうか? ユーモアあふれる、おもしろい話を楽しみにしています。 2年 復習プリント

間違えたら、もう一度やり直せばいい・・・。 大切なのは、学びを楽しむこと。 わからないを楽しむこと。 学びから逃げないこと。 そして、好奇心を持ち続けることだ・・・。 1年国語 ともだちに きいてみよう

ともだちに、「いま1番たのしいと思うこと」をききます。 サッカー なわとび 勉強 ゲーム ピアノ・・・ 楽しいと思う理由もわかりやすく友だちに伝えなければなりません。 自分の言いたいことを頭の中で整理して、 順序立てて話す力はこれからの時代とても重要です。 おうちでもお子さんに、 「今1番楽しいことは何ですか?」と、ぜひたずねてあげて下さい。 1年図工作品

「コロコロ」 「ペッタン」 「シャカシャカ」 こんな感じに仕上がりました。 芸術が爆発しています。 将来、バンクシーの作品みたいに価値が出るかもしれません。 12月11日(水) 百円玉記念日

今日は1957年(昭和32年)に日本で初めて百円硬貨が発行された日ということで「百円玉記念日」となっている。いつものHP雑学ネタ帳には百円硬貨について、以下のように書かれていた。(※雑学ネタ帳から引用) 最初の百円硬貨は、戦後初めての銀貨だった。素材は主に銀(銀60%・銅30%・亜鉛10%)で、図柄は表面に鳳凰、裏面に旭日と桜花、直径は今と同じ22.6mm。それまでは板垣退助の肖像の百円紙幣が使われていた。その後、1959年(昭和34年)、図柄が鳳凰から稲穂へと変更された。これは図柄のみの変更で銀貨のままだった。1967年(昭和42年)、現行の百円硬貨が発行されるが、素材は銀から白銅(銅75%・ニッケル25%)に変更され、図柄も桜の花三輪へと変更された。素材の変更は銀の値段が高くなったことが理由として挙げられる。また、この百円玉に描かれているのは、日本を代表する桜の山桜(ヤマザクラ)である。 注目すべきは、最初の百円硬貨は「銀貨」だったということだ。ひょっとしたら上の写真のような百円硬貨が、家のどこかに眠っているかも・・・。家族みんなでお宝探検隊だ! 道徳って・・・(4年生)

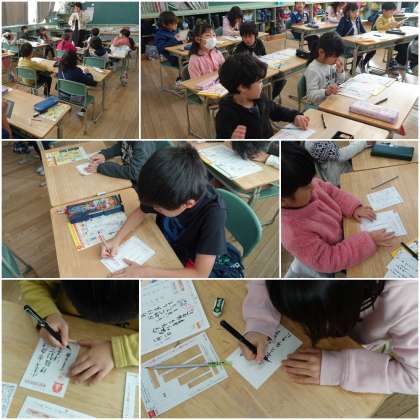

2年書写 年賀状

はがきにバランスよく宛名や名前、 そして挨拶文が書けるように何度も練習してきました。 いざ、実際の年賀はがきに書こうとすると 思っていた以上に緊張します・・・。 「プルプル・・・・」 「ぶるぶるぶる・・・」 ちょっぴり手が震えてしまいます・・・。 「ええーい!書いちゃえー!」 時には思い切りと大胆さも必要です・・・。 子どもたちのこの一枚のための頑張りが、 この年賀状を受け取る相手に伝わるといいなぁーと思いました。 |

|